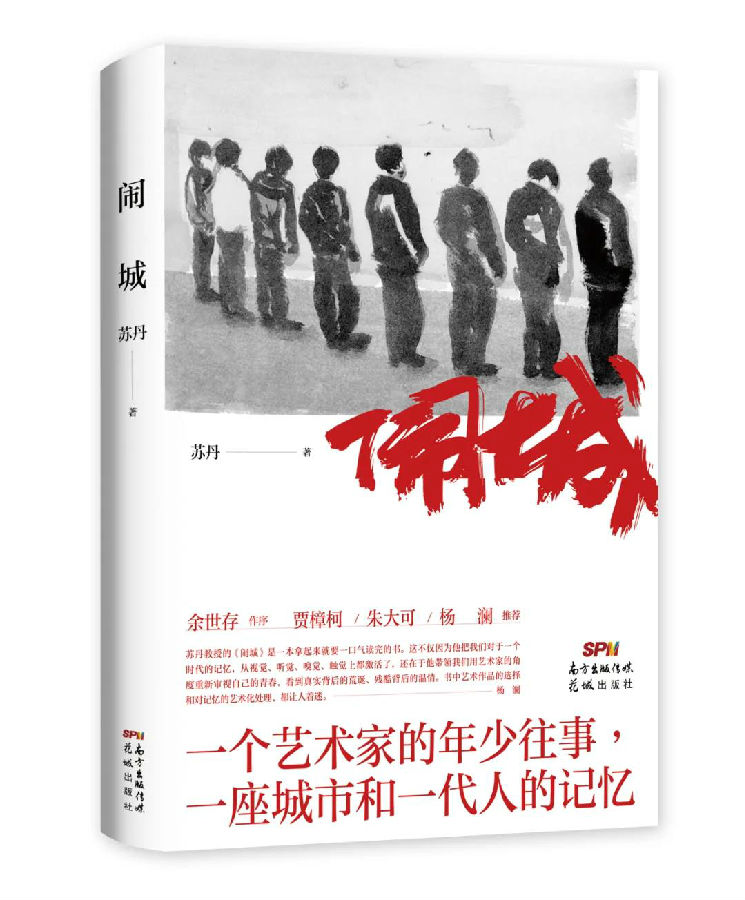

《鬧城》

蘇丹 <著>

一個藝術家的年少往事一座城市和一代人的記憶

“我感嘆他為我們貢獻了一部個人成長史和社會變遷史的杰作。”

“蘇丹以照相機般的記憶,敘述了半個世紀的歷史。他的成長經歷,涉及的人物、場景足夠豐富,個人、群像、眾生相,足夠超越局部的太原一地,而反映我們社會的變遷。”

“跟我們常見的文人回憶不同,蘇丹筆下有專業眼光,空間意識更是他的當行本色。”

一

序

我們的“清明上河圖”

余世存

蘇丹的《鬧城》以文章形式出現在公眾號上的時候,就讓讀者如我驚訝他的記憶力之好。在先睹為快全部書稿的時候,我感嘆他為我們貢獻了一部個人成長史和社會變遷史的杰作。

他能有如此精彩的自傳得益于他的記憶力,他最早的記憶居然是一歲的時候。相比而言,很多人是從兩三歲時才開始有記憶的;遲鈍如我是四歲才開始有記憶的。

我在讀本書時,不斷對比這個同齡人筆下的人生畫卷,那些畫卷或場景清晰、豐富而有名字。蘇丹的回憶講述喚醒了我的記憶,讓我確信,盡管我們的童年、少年生活有天上地下的不同,但我們仍擁有共同的時代社會背景。

是的,在天命之年寫作自傳,加上照相機般的記憶,蘇丹敘述了半個世紀的歷史。他在太原城長大,但他的成長經歷,涉及的人物、場景足夠豐富,個人、群像、眾生相,足夠超越局部的太原一地,而反映我們社會的變遷。

把記憶寫下來,既需要作家之筆,也需要史家之筆,還需要藝術家之筆、思想家之筆、科學家之筆。蘇丹是藝術家,又是評論家,他的文筆有多重屬性,也有多重意義。

我們常見的回憶多是出于鄉土者所寫,或多跟鄉土有關。蘇丹的成長也跟鄉土有關,他也在鄉村生活過,但他的鄉愁是在太原城,跟一座“工業樂園”有關。

鋼鐵廠 圖片提供:曾力

跟我們常見的文人回憶不同,蘇丹筆下有專業眼光,空間意識更是他的當行本色。書中的鄉愁雖然也有自然風光,但更多是工業化下的條塊分割,是強烈的空間感而非自然感,是變動感而非歲月感。自傳、回憶,尤其是在鄉村成長的傳記多跟時間相關,會有很多感嘆時光的描述,鄉村味道、田園風光雖然能給人出位之思,但更多流動的詩意。

蘇丹筆下的時間詞匯也出現很多,統計下來有120處之多,但書中的“空間”一詞更多,統計下來有近160處之多,如果算上社區、廠區一類的詞匯,大概是時間詞匯的數倍之多。這當然得益于他的專業,但也說明他成長環境的空間“大挪移”給他留下了深刻的印象。

那個年代的城市、工礦、學校、生活區,不僅是設計出來的,更是像螺絲釘一樣隨時可以擰緊擰松,可以像腳手架和磚一樣搬來遷去。在其中的生活,就比鄉村生活更記憶猶新,計劃時代的全能社會體制比鄉村自然給人性打上的烙印更深,因為它本質上是跟人性角力。

這種角力使得作者少年時就有離開到遠方的心思,這種角力還體現在作者感慨的親人遭遇之中,“親情的割舍和曠世離別,完全是普通人為一個時代做出的巨大犧牲。是人為制造了這種意識形態和空間的對立,。一對姐妹跨越這條鴻溝,居然經歷了半個世紀之久,令人無限感嘆”。

一般回憶錄或自傳多提供自然風光。一般回憶錄或自傳多提供自然風光或風俗習慣,蘇丹筆下則多是計劃時代的工人和市民生活,他敘述的情景,無論自然和生活都有一種整飭、條理化的處理。

這大概源于他生活在工業樂園里,養成了條理化的習慣;當然,還有一種敘述者在當下時間對歷史過往時間的整理,如他筆下的“空間中的敵視”“社區空間結構和地標”等等,讓人一目了然。很多敘述,都有一種人生歲月的兼容,如他說,醫院和太平間的位置關系讓人聯想到太極圖中的兩只“眼”,“一只關注著人世的當下,一只眺望著未卜的征途”。

作者有文人的一面,在他條理化的敘述中偶爾可見他情感的抒發,如他說:“誰曾想,這竟是最后一別。我呀,真是個騙子!”

但即使抒情,他仍有著鋼鐵的穩重和烈火的指向,在他的講述里經常有這類總結或描述:“重工業生產的文化在生活中的反映就是這樣壯麗的粗獷,沉重的奔放,到處都是對抗的痕跡,如鍛造般頻繁,像液壓般無聲的沉重,似鑄造一樣激烈而又規范。”

我有時會忍不住想起鄉下人沈從文先生,如果他讀到作者的書,一定會感嘆城市工人階級子女成長環境的洋氣和眼光。

二

蘇丹的敘述既給我們提供了生動的個案,又提供了一個時代的類型。

他筆下既有我們中國人都感同身受的親情,如父親、母親、兄弟、奶媽,又有生命成長突圍的限制,如樓群、社群、群山、方言;

有生命對當下的逃離和對外界的好奇,如幼兒園的高墻、饑餓游戲、鐵道的鎖鏈、大學夢,還有空間場域變幻的記憶,如大澡堂、大操場、西馬路、防空洞、電影院、工業樂園……在作者的回憶中,有社會治理和時代的風習,如乒乓球,“全國人民普遍迷戀乒乓球,我的社區里也有自己砌的水泥球臺,小伙伴們整日里圍著球臺你推我擋不忍離去”;如照相,“照相在那個年代是一件非常隆重的事,它是絕大多數中國家庭經濟計劃中重要的列支”;如洗澡,“在一個自來水尚未完全普及入戶、日常生活大多使用公廁的時代,洗澡是個生活中的大問題”。

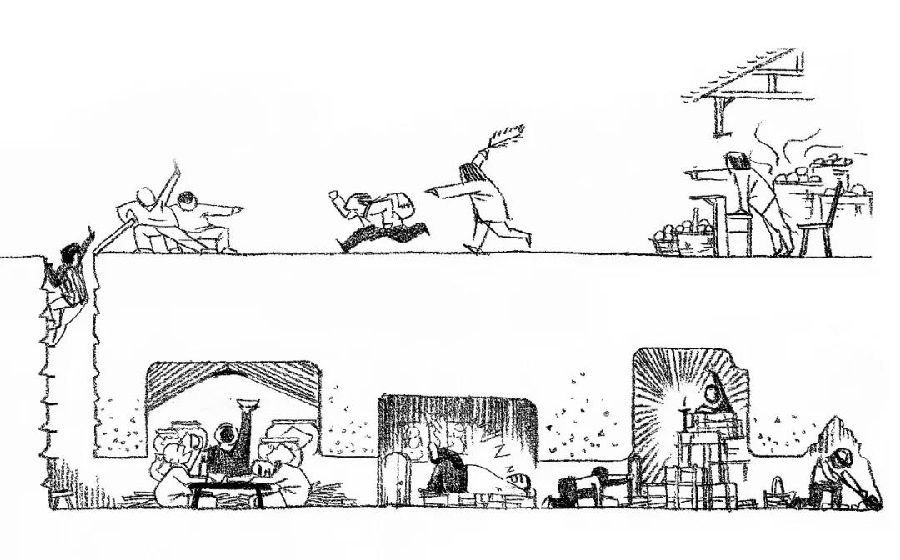

《地下空間》速寫,作者:岳祥

人生社會的場景其實能反映一個時代的治道。

如防空洞,“防空洞是一個時代留給歷史的巨額遺產,在它漸漸淡出記憶后,我堅信未來的考古學會重新評價這一工程壯舉。……據不完全統計,修建的防空洞總長度超過一萬公里,堪稱地下長城”;

如電影院,“在物質上極端匱乏、全民處于饑餓狀態的時期,電影是最廉價的安慰奶嘴,所以每天無論如何糟糕的片子上映,影院里依然座無虛席”;

如操場,“過去中國社會的社區環境中大多沒有真正意義上的廣場,于是操場就替代了廣場司職各種各樣的社會功能”……

城鄉的差別使我這個鄉下人對他們的成長環境有些想當然,比如說,我前兩年還一度認為,在那個年代,幼兒園是城里人的福利,是孩子們的樂園,但作者認為:“幼兒園的設置與其說是一項福利,不如說是工業制造業進一步控制工人們時間的策略。”

作者顯然提供的不只是材料,他也給材料提供了形式。在近代以來的中國人都只能給外人提供材料的時候,在回憶、自傳也多半是提供材料的時候,蘇丹還給予了判詞。

如說到山西人的方言,作者感嘆“方言即是壁壘,是對同語言族群的一種保護方式”;

如說高考,“蔓延在考場內外的焦慮,還有驟然響起的冷酷鈴聲——這種由政策、制度、規則、格局、文化積習以及控制時間的道具共同營造的空間氛圍炙烤著個體的身心,它是許多人一生都難以忘懷的”;

還有,全能時代的成年人的終極關懷,“對成年人而言,蔬菜、肉、調料是他們關注的對象,‘文革’后期的限量供應已經到了維持生存的極限”。

甚至在工業樂園消逝之后,他看到遺民們已經成了孤魂野鬼式的遺老遺少,“人們的美學趣味依然如故。依然是高舉著集體主義的大旗,依然是那么高昂洪亮大嗓門地表達,依然喜愛像打了雞血一樣的歌曲,欣賞濃眉大眼的五官。……空間消失之后,這種精神狀態成了孤魂野鬼,若隱若現地浮現在那些工業革命的遺老遺少的臉上”。

這個自傳或回憶錄因此跟我們漢語學界同類著作有所不同,蘇丹有他的理性和節制,但他更施行了敘述者的權利:審判,他不是讓歷史在回憶里仍處懸而未決的狀態,他賦予其價值,他努力對敘述材料進行分別、進行研討。

我們知道,現代城市誕生之初有一金句,“城市空氣使人自由”。陌生人社會、行業分工的豐富細密、行業組織的保護、迷宮一般的街頭巷尾,都使得城市較之鄉村更宜居、更能容納多元異端。

但到了現當代,城市的這一功能或價值已經被社會政策和技術手段摧毀。組織、單位對人的管控讓少年時代的蘇丹敏感地察覺到某種封閉性,不過,即使今天的城里人再度陌生化,但人被防范的問題已經變本加厲。全世界范圍內人臉識別系統的發達、監控探頭的無處不在,使當代的我們更無隱私。這當然既有內心防范的一面,也有技術膨脹、擴張以至于殖民的一面。

三

讀本書讓我油然想到二十世紀八十年代的一句詩,“我在今夜做王,我在今夜實現審判”。蘇丹是王者之名,他的這本書既是回憶,也是王的宣判。顯然,從我的引述中也能發現,他回憶的價值既指向了當下,也指向了我們中國生活的未來。

現代中國的學術多“拿來”、學步,甚至向壁虛構,不重視對日記、口述、回憶錄、自傳的研究和激發,對政治、經濟、文化運作的“一代之治”缺乏梳理總結,從而使漢語世界至今迷失,進退失據。……不僅專家跟社會脫節,就是我們普通人也跟社會脫節、跟人性脫節。如果我們中國人不是活得這么玄,而是實在一些,能夠近取諸身,能夠反求諸己,也許會不大一樣。

因此,我看重蘇丹的工作,他把回憶當作尋求意義的努力。不少言路、思路可圈可點,如果穿越到作者筆下的鬧城里,當時人的面貌一定是主旋律或主旋律的副本,一定是以為生活在開天辟地的新天地里;蘇丹為之定讞說,在悠久的中國歷史上,那只是《清明上河圖》的粗糙版。我相信這一定論或呈堂證供,它比主流的自證更有意義。

四

蘇丹的王者之舉還為我們提供了“老臉”系列,八十年代的群像。

從工人、司機、勞模、老師、干部到售貨員、運動員、采購員、放映員,從崩爆米花的人、游商、技術員、流氓到文藝工作者、公安人員、民兵、武術大師,等等,有二十多種人物類型。從八十年代走過來的人會對這些人物群像似曾相識,我們不一定記得其中某類人的名字,但一定能像蘇丹一樣記得他們的服裝、道具、姿態。

《老臉》系列素描,作者:王寧

蘇丹的超凡之處是他記得個人的名字、記得群像的神情相貌,他懷著鄉愁回到那個工業樂園時,“人們早已把我忘記,但我還是能準確辨認出故人的每一張臉。社會環境的巨變以及殘忍的時光已經抹去了他們臉上社會性的濃妝,透出人性的底色。他們該禿頂的禿頂,該縮頸的縮頸,大家都在默默地接受歲月的宣判,等待宿命的來臨”。

造物主為每個時代、每個人分配了不同的面貌,這面貌跟心性互證。人心不同,各如其面;時代不同,各有面相。有人甚至說,造物主也為每個民族發放了不同的面具。無論表象如何,明見心性以呈諸相諸好是時代的任務,是民族和個人的使命。

西哲為此感嘆,一個人要對他四十歲后的長相負責。但對我們中國人來說,對面相的敏感仍只是藝術家們的事,如陳丹青發現的民國相貌,如蘇丹在本書中為我們提供的一個時代的個人和眾生相。

蘇丹用“鬧城”來說明他成長時期的太原城,用山西方言“鬧”來說明那個時代,也說明那個時代的諸相是呈鬧態,是人民群眾力爭上游、積極努力的。

五

如果把今天的我們跟蘇丹筆下的人民群眾相比,可以說,人民群眾雖然清貧,但給人的印象是跟“不容易”無緣的。人民群眾雖然不必對自己的長相負責,但人民群眾在其時仍有其朝氣,有其道德是非。今天的人有了一定程度的財務或身份自由,但多已迷失,有瓜吃的今人已經從人民群眾變成了吃瓜群眾。吃瓜群眾復雜、疲憊、迷茫,吃瓜群眾什么也沒有錯過,什么也沒有得到。

蘇丹回憶的那個時代,尤其是八十年代,仍有一種人的氣息,甚至有人的多樣化。如蘇丹說他自己對我國東南西北的空間感覺就是一個明證,在一般人都知道“孔雀東南飛”的時代,在東北人、西北人都希望到南方找機會的時代,蘇丹說他對南方沒有感覺,他考大學也是往東北的哈爾濱走的。

蘇丹說:“我在上大學之前幾乎從未對南邊開闊通暢的世界有過任何好奇,那一時段幾次最重要的經歷反而都是在對東、北、西三個方向的群山所進行的突破和對抗。……我讀高中之前的一個強烈愿望就是想要一路向北,步行穿越臥虎山這片厚土的世界,去看一看山外之山,天外之天。”

如果采訪當代人,大概沒有人想到對抗,沒有人想什么“天外之天”,當代人會心里嘀咕,能否成功、能否變現?相比之下,我們當代確實“不容易”。

顯然,對七十年代、八十年代的回憶是重要的,它是當下極為缺失的參照中重要的鏡子之一,作者這本書就是明證。

遺憾的是,我們很多人對自己的相貌、時代的相貌、體制的相貌沒有感覺,很多人對時代和個人面孔沒有記憶,或只記其一不記其二。人民群眾還未形成自己的面相就已經老了,吃瓜群眾迷不自知,吃瓜群眾甚至在或迷失或“合群自大”中日益粗鄙化,不知道自己的相貌(不容易)跟時代、治道的共生關系。

比如說,很多人記得“60后”“70后”“80后”等代際不同的照相姿勢,但不記得自己也在其中,很多人并不知道自己的面相已經定格在了某個時代。記得自己的相貌并努力完善它,記得人各有面并努力參贊它,是現代人的責任。

也因此,我樂意推薦這本書,也期待蘇丹的八十年代以來的人生經歷。它們能折射時代的光輝,其精彩、重要已經不需要我再饒舌。(注:本文有部分內容刪節)

《鬧城》

蘇丹 <著>

感恩上蒼賜予我特別的記憶能力,能讓我精準還原那些曾經發生過的場景,再現那些喧鬧和悲鳴。

太原人喜歡用“鬧”來表達一切,“鬧”是一個基本的字眼,每一天它都會匯聚在鼎沸的人聲中 , 合成這個龐大生命體的呼吸聲;它亦如圖像中的像素,永不停息地繪制著這個城市的歷史肖像。但是如果改變時間的參數放大來看,每一個像素又是歷史上醒目的一瞬之間,夾雜著世事滄桑,交織著人間的喜怒哀怨。——蘇丹《鬧城》

《鬧城》共收錄了陳流、王興偉、李天元、劉力國、杜寶印、王寧、宋永平、宋永紅、于會見、唐志岡、張煒、陳文令、艾旭東、祁志龍、王宏劍、鄧箭今、白曉剛、劉野、段建寧、劉瑾、曾力、岳祥等20余位藝術家近80幅美術作品,其中近50幅為專門針對本書而繪制的插圖。此外,還收錄了眾多珍貴的相關歷史影像資料。

《鬧城》插圖▲

部分圖:蘇丹教授提供

轉自:藝術與設計