2020年9月19日下午,清華美院教授蘇丹攜以太原為背景創作的新書《鬧城》,與著名電影導演賈樟柯、電視戲曲制作人白燕升在山西圖書大廈展開了一場深度對談。三位出生于上世紀六七十年代、與太原有著千絲萬縷聯系的嘉賓聚在一起,從《鬧城》談到山西電影,從一代人的成長經歷聊到當下太原的變化,暢談他們和“鬧城”的故事。

《鬧城》是蘇丹撰寫的回憶錄式長篇敘事散文集,以重工業城市太原為背景,記錄了其在上世紀60年代末到80年代初的生活經歷,將個人成長、家庭發展與社會變遷融為一爐,帶領讀者用藝術家的角度重新審視自己的青春。蘇丹在書中還以藝術家的專業視角回望過去,重新思考空間、城市等問題,加深讀者對藝術與設計的理解。蘇丹說,“太原人喜歡用“鬧”來表達一切,所以我選擇用“鬧城”親切地稱呼故鄉。” 當天下午的對談以“我的鄉愁在太原”為主題,三位對談人分別講述了自己和太原這座城的故事與記憶。

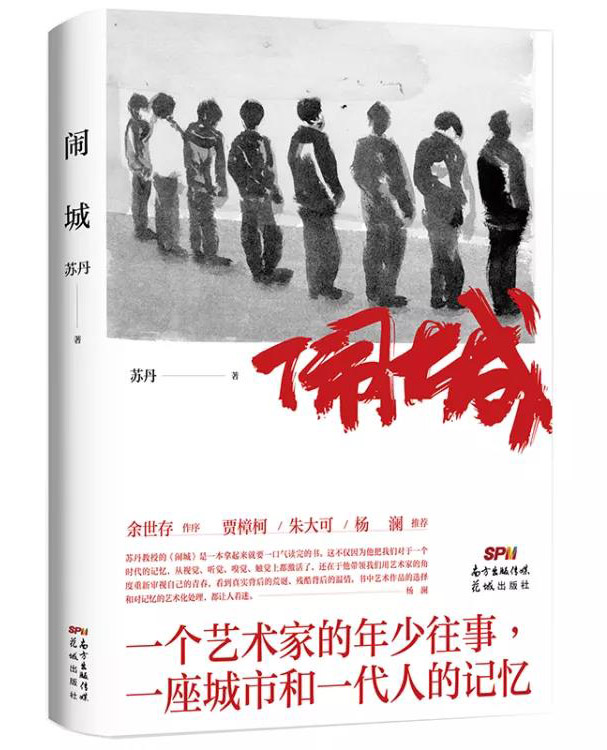

《鬧城》作者蘇丹

知名導演賈樟柯作為土生土長的山西汾陽人,曾經數次到過太原,與太原有著不解之緣。在對談中,他說:“《鬧城》使我想起了點滴的太原的回憶。”小時候,他常去太原的姑媽家住。21歲的時候,賈樟柯離開汾陽,前往太原,在山西大學的一個培訓班學美術,從此在太原生活學習了兩年。他說:“對于在工業城市生活過的人來說,《鬧城》給了我們非常多的記憶的索引。”賈樟柯評價《鬧城》“具有高度的文學性”,使得他“被書里的語言所震撼”,并且坦言“我對這本書感情尤深”。他認為《鬧城》一書中,既有宏觀的規劃意識,又有豐富的生活細節。而作者蘇丹同時具有三重身份:太原人、外來戶、藝術家,寫作視角頗為獨特。賈樟柯盛贊如果蘇丹不是有著對土地以及對工業城市的深厚情感,就不會寫出這樣一本文字量浩大的以一座城市為主角的書。

與蘇丹、賈樟柯不同的是,電視戲曲制作人、前央視名嘴白燕升并非出生于山西,而是出生在河北。他婉拒了眾多北京高校的邀請,選擇了山西傳媒學院作為自己和團隊的全新的落腳點,并加入山西省人才計劃,成為一個太原人,還同時擔任山西文化旅游形象大使。在談及與太原的奇妙緣分時,白燕升笑著說:“我正在成為新太原人的路上。”盡管故鄉不同,但白燕升與蘇丹的年齡相近,兩者生活的時代相通,小時候對于食物、饑餓的感受相通,上學時候的叛逆精神也是相通的,因此他在《鬧城》中仿佛看到了自己的童年。白燕升評價《鬧城》說:“對文字的把玩是如此高級,值得廣大的文學愛好者閱讀。”對談中,白燕升還深情朗誦了《鬧城》書中蘇丹的母親與姨媽兩姐妹跨越半個世紀終于相見的片段,贏得在場觀眾陣陣掌聲。白燕升說,這樣細膩的文字在《鬧城》中還有很多很多。他這樣評價蘇丹的行文:“干凈利落,但字里行間又充滿溫暖和柔軟”。

蘇丹則坦言太原是一座“鬧”出了荒誕的城市,但其中的內涵還要更加深遠。他說:“我希望自己的敘述表現出這種矛盾性在生活中‘鬧’出來的荒誕,當我們嘲笑這些荒誕和錯亂的時候,也會察覺這許多荒誕故事背后都滲透著的當事個體曾經經受的苦難。”

活動現場,百余位讀者參加了對談并現場提問,蘇丹一一作答,氣氛熱烈。還有讀者訂購了100本《鬧城》捐給蘇丹曾經生活過的太原礦機廠的工會。活動最后,蘇丹給讀者們簽名并合影留念。

延伸閱讀

“我的鄉愁在太原”精彩對談

蘇丹:這本書就是關于我的家鄉的,也是描述我個人成長的經歷的,背后有一個大的歷史背景。這個背景比較特殊,介紹現代史的時候,我們看到陽光燦爛的日子,北京大院的故事,但是講工業大院的故事比較少,講工業城市的背景也比較少,這本書講我個人和那個時代,還有工業化、城市化的過程。我跟太原的關系就沒的說了,我父親是安徽大學畢業的,(上世紀)50年代參與了工業化建設,我們的老鄰居今天也有來的,我剛才也看到了。我出生在這個地方,這是我的故鄉,我現在要求我的孩子寫山西。

我在這個城市生活了15年的時間,17歲離開,離開后和它的感情發酵,我覺得發酵了30多年,發酵到現在是一本書,將來也可能發酵出一部電影。

賈樟柯:說到太原,我自己是山西汾陽人,汾陽離太原有100多公里,但是在我小時候還是覺得很遙遠的,那時候沒有高速公路,從汾陽坐長途汽車到太原大概需要三個小時。我21歲離開汾陽來到太原,我在太原住了兩年,那時候想考學,在山西大學的美術培訓班學美術,真正的在這里生活雖然只有兩年時間,但是對這個城市的感情和理解,進入到了這個城市的核心。

我看到《鬧城》這部書,從情感上毋庸置疑,特別是對于在工業城市生活過的人來說,他的超常記憶力給我們非常多的記憶的索引,那些我們曾經淡忘的特別是計劃經濟的生活方法,被規劃之下的城市和生活,以及以工業為主這樣一個城市給園區、給生活帶來的方方面面的影響,在這本書里面有非常詳盡的細節的描寫。同時這本書有高度的文學性,里面有很多都是非常精彩的語言,我被蘇丹老師書里面的語言所震撼、吸引,包括山西的方言、太原的方言,韻律感、節奏感形成這本書,形成內在的語言文學結構,非常優美。

另外一方面,他幫助我們宏觀地理解了整個這個城市的構成,他幫助我們理解整個城市結構內在的空間、建筑、業態的構成,工業、農業的關系所形成的對于人的影響,這是非常強的一種能力。

我們拍電影常常找自己熟悉的拍,或者在自己熟悉的地方可以把握這個城市,我們很抽象地說把握城市是什么?是了解這個地方的飲食、語言、傳統、文化這些,是也不都是,它在于你要從傳統、歷史、城市的構造、建筑空間、時間一切的諸多元素結合到一起之后,以一種高度的觀察力概括。所以《鬧城》這本書概括得非常精準,這可能跟他的家庭,工業環境的這種生活有關。

這種理解我覺得也跟蘇丹老師三重的身份有關。一重身份他是一個太原人,他對這個地方了如指掌,他對這個地方完全洞悉,“鬧”字山西人心領神會。另一重身份,就是他作為一個外來者,所以他肯定有一個新鮮的視角在看這個城市。第三方面也有他的獨立,因為他成為一個藝術家,往返于世界各地,他接觸了大量的城市,他反過來再看自己故鄉的時候,他獲得了新的視野,這也是我之前一篇文章里寫過的,我說只有離開故鄉才能了解故鄉。但更主要的是還得回來,因為就像他說的,離開山西這么多年,他的心里醞釀、發酵,形成《鬧城》這本書,他的鄉愁是圍繞在離開太原的日日夜夜里面,這是一本非常有體會的書,如果沒有這種情感,沒有對這個土地、沒有對這個工業城市的情感,也不會有文字量這么大的一個浩大的工程來把一座城市作為主角進行描寫。

白燕升:今天坐在這里還是有一種角色的恍惚,因為我的心態還在路上。本來今天我是想以主人的身份迎接賈導和蘇老師的回歸,因為他們畢竟是漂在世界各地的,漂在北京的,他們是回家。但我作為新山西人,還在路上,所以今天我作為一個客人。第一次聽蘇丹老師的名字覺得好洋氣,覺得是筆名,后來知道是真名實姓,我就想蘇丹老師到底是什么樣的人呢?后來出版社把書給我,我是認認真真地看。看了以后很震驚,我在大學學中文的,我沒有想到蘇丹老師對于文字的把玩是如此的高級,有的地方就是濃墨重彩,寫的很用力,有的地方又很克制,他拿捏得特別好,從文學性來講,都值得廣大的文學愛好者閱讀。里面寫到很多的故事和細節,我是深有感觸,因為我們年齡相仿,大的時代背景相通,另外我們對于一些感受是相通的,我們求學的精神也是相通的,所以可以找到很多的地方就像寫我自己,我讀了很多的橋段,有很多很有畫面感。

蘇丹:這本書就是關于我的家鄉的,描述我個人成長的經歷,背后有一個大的歷史背景。這個背景比較特殊,介紹現代史的時候,我們看到陽光燦爛的日子,北京大院的故事,但是講工業大院的故事比較少,講工業城市的背景也比較少,這本書講我個人和那個時代,還有工業化、城市化的過程。

故鄉,肯定它是一個靈魂的歸宿,說到這一點,我倒是很欣慰的。靈魂的歸宿對于今天的人來講是一個很高的要求,我還能回到當年我出生的房子,非常幸福,這一點很幸福。過去成長的故鄉其實是非常龐大的精神上的母體,第一是靈魂,第二是精神,前提就是你要對故鄉感到很驕傲。我記得我有一個波蘭的朋友,有一次跟他聊,我說你的祖國一個是波蘭一個是羅馬,為什么這么講?他說羅馬是歐洲文化的根源。我覺得我也是,這個足夠能夠支撐我將來去涉獵很多、迎接更多的挑戰,因為我覺得這塊土地文化的基因很強大、很肥沃、很厚重。 《鬧城》是我自己獻給自己的生命,也是獻給未來的,就像賈導說的,我們開始忘事了,所以我們必須把它寫下來。

提供:環藝系教授 蘇丹

來源:山西晚報 記者白潔

山西晚報客戶端