編者按

裝飾承載著文化觀念的表達(dá),體現(xiàn)了物的文化屬性�����,理清并思辨變換的形式語(yǔ)言背后不斷演進(jìn)的文化邏輯���,才能建立起對(duì)真實(shí)世界的理解���,有效表達(dá)時(shí)代的審美價(jià)值和道德觀念。

張光宇����、張仃�、雷圭元等中央工藝美院(清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院前身)先驅(qū)們?cè)x擇以“裝飾”為刊名,在寄托了美化人民生活的美好愿望外����,更深刻體現(xiàn)了對(duì)“裝飾”——這一廣泛而淵深傳統(tǒng)文化特征的共識(shí)�����。第一期《裝飾》封面由張仃設(shè)計(jì)�����,四面旗幟上的“衣�����、食�����、住��、行”的圖形���,成為學(xué)院辦學(xué)方向的高度概括,是學(xué)院創(chuàng)作���、設(shè)計(jì)學(xué)術(shù)方向的象征���。

中國(guó)現(xiàn)代意義上的“裝飾”不僅具有深厚的民族性和文化性����,更彰顯著獨(dú)特的時(shí)代性��。方曉風(fēng)教授《再論裝飾》一文��,在當(dāng)下新的現(xiàn)實(shí)語(yǔ)境中追本溯源���,回到裝飾概念本身����,在新時(shí)代����,運(yùn)用新視角,探索新路徑��。

內(nèi)容摘要

自人類開始設(shè)計(jì)活動(dòng)以來(lái)����,裝飾都是無(wú)法回避的話題,但現(xiàn)代主義對(duì)裝飾的污名化一直以來(lái)影響著我們對(duì)裝飾的認(rèn)知和理解��。當(dāng)下設(shè)計(jì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)語(yǔ)境下�����,我們需要重新審視裝飾的價(jià)值���,以期為設(shè)計(jì)研究找到一條新的路徑�����,并從新的視角探索形式背后的邏輯���。本文通過(guò)對(duì)裝飾概念的辨析以及對(duì)裝飾之用的探討,從更深的層面思考形式語(yǔ)言在觀念傳遞和文化表達(dá)中的規(guī)律�����。對(duì)裝飾的反思既是對(duì)設(shè)計(jì)倫理的重新思考�����,也是對(duì)設(shè)計(jì)方法的重新梳理�����,這對(duì)于設(shè)計(jì)實(shí)踐具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

裝飾的概念����,一直是美術(shù)家與設(shè)計(jì)師探討和思考的問(wèn)題,同時(shí)也是設(shè)計(jì)實(shí)踐中不可回避的內(nèi)容��。裝飾不論是作為一種藝術(shù)樣式或藝術(shù)的一個(gè)門類�����,還是藝術(shù)實(shí)踐中的一種技巧或手法��,從其所發(fā)揮的社會(huì)作用和效果來(lái)看�����,在人類藝術(shù)史上都曾寫下了輝煌的篇章����。[1]現(xiàn)代主義產(chǎn)生以來(lái),“裝飾”很大程度上被污名化了�����。裝飾被認(rèn)為是一種附加的�、多余的��、無(wú)用的東西�,特別是阿道夫·路斯(Adolf Loos����,1870—1933)提出的“裝飾即罪惡”似乎徹底否定了裝飾的意義���,成為現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)師大力宣揚(yáng)的口號(hào)���,柯布西耶把路斯看成“一個(gè)純粹主義者”(Purist),對(duì)路斯的“裝飾即罪惡”的理論大肆宣傳�����。[2]現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)引入中國(guó)之后����,對(duì)裝飾的批判引起了設(shè)計(jì)師和藝術(shù)家的共鳴?�!把b飾即罪惡”的口號(hào)與20世紀(jì)50年代國(guó)家提出的“適用���、經(jīng)濟(jì)�����、在可能條件下注意美觀”的建筑設(shè)計(jì)原則不謀而合����。雖然我們的原則包含了對(duì)“美觀”的需求,但是“在可能條件下”這個(gè)定語(yǔ)造成了我們對(duì)裝飾和美觀的片面理解�,適用和經(jīng)濟(jì)成了第一準(zhǔn)則,而裝飾只是一種非必要的選擇��,某種程度上裝飾成了奢侈的代名詞����。直至當(dāng)下,我們對(duì)裝飾的討論從未停止����,但對(duì)裝飾的概念和價(jià)值的認(rèn)識(shí)尚未理清,在設(shè)計(jì)實(shí)踐中�,對(duì)如何理解裝飾、是否需要裝飾�����、怎樣運(yùn)用裝飾缺少清晰的判斷�����。

1.何謂裝飾

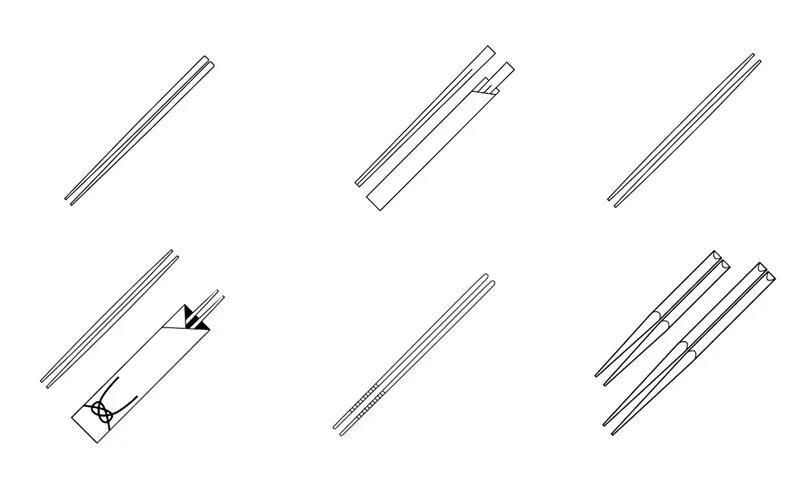

《辭源》對(duì)“裝飾”的解釋是:“裝者,藏也�,飾者,物既成加以文采也�����?!敝傅氖菍?duì)器物表面添加紋飾����、色彩以達(dá)到美化的目的。英文中的“裝飾”用詞較多�,如decorate,ornament��,embellish���,adorn��,finish等����。[3]盡管每個(gè)詞語(yǔ)的意思存在微妙的差異,但在字面意思上����,“裝飾”的目的都指向了“美感”(beautiful)“趣味性”(interesting)和“吸引力”(attractive),“裝飾”的手段多強(qiáng)調(diào)“添加”(add)�。以上對(duì)裝飾的定義都是基于字面意義的解釋,如果結(jié)合現(xiàn)實(shí)語(yǔ)境�����,發(fā)現(xiàn)對(duì)裝飾下定義是一件比較困難的事����。正面描述和界定不容易,我們不妨從反面來(lái)思考:世界上有沒(méi)有完全沒(méi)有裝飾的事物��?如果有那應(yīng)該是什么樣的�����?以筷子為例�,我們很容易找到一雙“沒(méi)有裝飾”的筷子,也即兩根截面為方形或圓形的細(xì)長(zhǎng)棍狀物��。但是即使是如此簡(jiǎn)單的筷子,仍然在形式選擇上存在著豐富的可能性���,筷子的長(zhǎng)度�、截面的形狀��、端部的處理以及材料質(zhì)感����,最終都會(huì)呈現(xiàn)出一定的“裝飾”特征。在現(xiàn)實(shí)生活中�,人們會(huì)用“沒(méi)有裝飾”來(lái)描述這樣的筷子,也可能會(huì)用“簡(jiǎn)單的裝飾”來(lái)描述���,在這里“裝飾”等同于“形式感”。

日本筷子的常見類型����, 筷子的造型與裝飾由飲食類型和適用場(chǎng)合決定

實(shí)際上,從賦予事物以美觀性的角度講�,形式感就是裝飾。但從語(yǔ)言習(xí)慣來(lái)看��,我們把“裝飾”看作一種更為傳統(tǒng)和古典的形式��。德語(yǔ)中表示裝飾的詞常用的有ornament(與英語(yǔ)相同)和dekoration(等于英語(yǔ)的decoration)。路斯認(rèn)為ornament是一種寄生的���、后加的裝飾���,它會(huì)使結(jié)構(gòu)邏輯變得混亂,而dekoration是加強(qiáng)結(jié)構(gòu)邏輯的���。實(shí)際上��,路斯批判的裝飾一直是針對(duì)ornament(表面裝飾)的���,對(duì)decoration(結(jié)構(gòu)裝飾)是支持的。[4]

2.現(xiàn)代主義之前的裝飾

縱觀整個(gè)設(shè)計(jì)史�,裝飾是一個(gè)永恒的話題。從某種意義上看���,裝飾的變化也對(duì)應(yīng)著流派和風(fēng)格的迭代和更替��。古典主義的裝飾語(yǔ)言發(fā)展到了巴洛克���、洛可可時(shí)期,越來(lái)越走向繁縟��,維多利亞風(fēng)格將這種繁縟和矯飾推向了極致,表達(dá)了一種奢靡的宮廷審美情趣���,傳遞出對(duì)物質(zhì)占有和財(cái)富炫耀的價(jià)值取向�。工藝美術(shù)運(yùn)動(dòng)排斥維多利亞風(fēng)格繁復(fù)的裝飾�����,尋求一種不矯飾的設(shè)計(jì)和忠實(shí)自然的裝飾語(yǔ)言����。威廉·莫里斯為自己建造的紅屋,其室內(nèi)摒棄了大面積的木飾面�,墻面使用壁紙作為裝飾手段,盡管提取的是自然植物紋樣�,但不再是主題式的表現(xiàn),圖案的組織退為背景的肌理化處理����,通過(guò)這樣的裝飾營(yíng)造了明亮����、整潔、質(zhì)樸�、疏朗、健康和明快的生活空間,倡導(dǎo)了一種新的審美價(jià)值觀����。[5]

威廉·莫里斯自宅(紅屋)的室內(nèi)設(shè)計(jì)

約翰·拉斯金是比路斯更早把裝飾與道德掛鉤的人,他認(rèn)為“一切實(shí)際法則都是對(duì)道德法則的解釋”��。他把建筑表面的虛假裝飾視為“令建筑為之墮落敗壞”的一個(gè)主要方面����。[6]他還從資源消耗的角度審視當(dāng)時(shí)不合理的裝飾,在《建筑的七盞明燈》中講道:“為了將店家門面裝成是采用大理石建材��,光以倫敦一地而論�,其中耗掉的時(shí)間和金錢,想來(lái)就令人傷心����。”[7]拉斯金推崇哥特復(fù)興����,認(rèn)為哥特式建筑和裝飾是真正符合道德要求的。新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)時(shí)期��,民族意識(shí)在歐洲興起��,各個(gè)國(guó)家尋求體現(xiàn)本國(guó)審美特點(diǎn)的裝飾語(yǔ)言,古典主義時(shí)期流行于整個(gè)歐洲的“國(guó)際化”的裝飾受到了質(zhì)疑����。裝飾題材上,古典主義和新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)都強(qiáng)調(diào)模仿自然�,但前者強(qiáng)調(diào)對(duì)自然的直接模仿,后者采取對(duì)自然形態(tài)的抽象概括�。同時(shí)更重要的是,裝飾的構(gòu)成邏輯發(fā)生了變化���。新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)反對(duì)對(duì)局部裝飾無(wú)止境的堆砌和矯飾����,轉(zhuǎn)而從審美的整體性和統(tǒng)一性上探索對(duì)裝飾語(yǔ)言的合理運(yùn)用�����,從建筑空間���、室內(nèi)設(shè)計(jì)到家具陳設(shè)���,裝飾母題和手法都實(shí)現(xiàn)了對(duì)視覺(jué)品質(zhì)的統(tǒng)一把控���。從某種程度上說(shuō)�,這些觀念也來(lái)自于拉斯金,他推崇的哥特式建筑在裝飾整體性方面值得借鑒��。同時(shí)需要注意到的是�,新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)時(shí)期,金屬�����、玻璃等新材料介入到裝飾設(shè)計(jì)之中����,新材料與新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)的形式語(yǔ)言之間形成更適應(yīng)的關(guān)系����。比利時(shí)設(shè)計(jì)師霍塔(Victor Horta)大膽運(yùn)用鑄鐵�����、玻璃設(shè)計(jì)具有新藝術(shù)風(fēng)格的裝飾�,其代表性作品塔賽爾飯店(Hotel Tassel)的樓梯欄桿、門楣等使用更易塑造曲線形態(tài)的鑄鐵來(lái)制作植物紋樣�����,形成婉轉(zhuǎn)流暢的曲線。

霍塔設(shè)計(jì)的塔賽爾飯店的樓梯欄桿

工藝美術(shù)運(yùn)動(dòng)和新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)時(shí)期的藝術(shù)家和設(shè)計(jì)師的先鋒意義在于對(duì)裝飾語(yǔ)言的探索�����,他們不但革新裝飾的主題���,而且基于新材料和新主題重新構(gòu)建裝飾的構(gòu)成邏輯�����,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)審美價(jià)值和道德觀念的有效表達(dá)���。

3.現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)中的“裝飾悖論”

較之工藝美術(shù)運(yùn)動(dòng)和新藝術(shù)運(yùn)動(dòng),現(xiàn)代主義對(duì)傳統(tǒng)裝飾的否定���,采取了一種更為激進(jìn)的態(tài)度?���,F(xiàn)代主義大師們將路斯的“裝飾即罪惡”作為口號(hào)���,對(duì)裝飾的批判成為了現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)宣言的開場(chǎng)白�。但是,現(xiàn)代主義的理論和實(shí)踐經(jīng)常是矛盾和分裂的��。他們理論上反對(duì)裝飾���,但在實(shí)踐中又離不開裝飾,在對(duì)待裝飾的問(wèn)題上產(chǎn)生了理論和實(shí)踐相左的“裝飾悖論”�。密斯設(shè)計(jì)的巴塞羅那世博會(huì)德國(guó)館是現(xiàn)代主義“去裝飾化”的代表作,但其界面的設(shè)計(jì)����、結(jié)構(gòu)細(xì)部的推敲和陳設(shè)品的選擇無(wú)不體現(xiàn)出對(duì)形式感或裝飾的精心考慮,美麗紋理的石材�、十字形截面的鋼柱、優(yōu)美而得體的雕塑都可被視作非功能要求所必須的“裝飾”��。密斯一邊說(shuō)“我們不考慮形式問(wèn)題���,只管建造問(wèn)題�,形式不是我們工作的目的����,它只是結(jié)果”,一邊又在形式的創(chuàng)造上極盡完美地追求�����。

巴塞羅那世博會(huì)德國(guó)館十字截面鋼柱

“路斯樓”(Looshaus)室內(nèi)設(shè)計(jì)

鼓吹“裝飾即罪惡”的路斯本人,也難以真正回避“裝飾”的使用�。他在1910年設(shè)計(jì)的“路斯樓”和1913年設(shè)計(jì)的“蘇勞格斯住宅”,部分室內(nèi)墻面和柱子使用了豪華的石材�����,用美麗的紋理取代了附加的裝飾部件�����,實(shí)際上只是裝飾形式的變化���。(圖5)值得審視的是�����,路斯的言論有其特定的語(yǔ)境和背景�,“裝飾即罪惡”是別人對(duì)他一定程度的誤讀��?��!堆b飾與罪惡》是路斯1910年3月3日在柏林做的演講的題目�,柏林報(bào)紙Berliner Tageblatt對(duì)這次演講發(fā)表的評(píng)論中出現(xiàn)了“裝飾就是罪惡”(Ornament is Crime)這句錯(cuò)誤的引用,直接導(dǎo)致了后來(lái)的誤讀����。這個(gè)誤解路斯本人感到十分恐慌,他曾辯解道:“但我從來(lái)沒(méi)有像夸張的純粹主義者那樣����,表示應(yīng)當(dāng)把裝飾系統(tǒng)地�、徹底地廢除?����!盵8]實(shí)際上��,路斯依據(jù)文化區(qū)分了兩種裝飾:一種是傳統(tǒng)的���、與社會(huì)文化有機(jī)的聯(lián)系在一起的裝飾�,這種裝飾是有生命力的����。另一種卻恰恰相反,它不是工業(yè)社會(huì)的自然產(chǎn)品,而只是一種落后的或者退化的美學(xué)存在����,缺失了社會(huì)倫理功能���,是“既沒(méi)有過(guò)去也沒(méi)有未來(lái)”的裝飾,路斯所反對(duì)的正是后者�����。[9]值得我們關(guān)注的是�����,不是所有的現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)師都鼓吹“裝飾即罪惡”的口號(hào)��。被稱為現(xiàn)代主義四大師之一的賴特�,一直對(duì)去裝飾持以寬容和溫和的態(tài)度,并在設(shè)計(jì)實(shí)踐中充分而恰當(dāng)?shù)剡\(yùn)用裝飾��。在賴特看來(lái)�,一座建筑并不會(huì)因?yàn)閽仐壛搜b飾就能體現(xiàn)新時(shí)代的精神,純凈的盒子也只是看上去很“現(xiàn)代”而已���,美輪美奐的建筑裝飾�����,曾經(jīng)為波斯波利斯的宮殿���、巴黎圣母院和泰姬陵增添了永不退色的光芒����,不會(huì)被短暫的潮流變換所淹沒(méi)�。[10]賴特設(shè)計(jì)的古根海姆美術(shù)館的天頂和玻璃窗花以及約翰遜制蠟公司的蘑菇形柱子,都顯示了他對(duì)裝飾高超而嫻熟的使用技巧��。(圖6�����、7)阿爾瓦·阿爾托也是一位不反對(duì)裝飾的建筑師����,他的建筑設(shè)計(jì)通過(guò)對(duì)磚����、木等材料的組織做出豐富的裝飾,并以此實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代主義對(duì)地域文化的生動(dòng)表達(dá)����。例如��,阿爾瓦·阿爾托設(shè)計(jì)的瑪利亞別墅對(duì)室內(nèi)的柱子采用了藤條纏繞、木板條覆蓋等不同的裝飾處理�����,形成了豐富的細(xì)節(jié)變化�。(圖8)

古根海姆美術(shù)館的天窗

約翰遜制蠟公司總部室內(nèi)蘑菇型柱子

8.阿爾瓦·阿爾托的瑪利亞別墅室內(nèi)設(shè)計(jì)

回顧現(xiàn)代主義對(duì)待裝飾的態(tài)度及其設(shè)計(jì)實(shí)踐中的所作所為,可以看出現(xiàn)代主義反對(duì)的只是傳統(tǒng)意義上的古典裝飾����,而不是具有普遍意義的形式感。審視現(xiàn)代主義及其衍生出的諸多流派���,如粗野主義����、白色派���、國(guó)際主義���、后現(xiàn)代主義、高技派���、解構(gòu)主義���、極簡(jiǎn)主義�、新現(xiàn)代主義等�����,可以發(fā)現(xiàn)流派的劃分和演替無(wú)不體現(xiàn)在裝飾觀念和裝飾形式的差異和變化之上?��,F(xiàn)代主義并沒(méi)有從根本上排斥裝飾的觀念����,它否定了古典主義裝飾�,卻無(wú)法回避對(duì)形式處理的問(wèn)題?���,F(xiàn)代主義設(shè)計(jì)中的“裝飾悖論”,一方面說(shuō)明了現(xiàn)代主義對(duì)裝飾概念界定的局限��,另一方面也揭示了其對(duì)裝飾所承載的文化內(nèi)涵和價(jià)值觀的忽視?��,F(xiàn)代主義否定傳統(tǒng)����,實(shí)際上并沒(méi)有找準(zhǔn)問(wèn)題的核心。現(xiàn)代主義要反對(duì)的不是裝飾本身�����,而是古典主義所承載的價(jià)值體系�����。巴洛克����、洛可可、折中主義中的裝飾濫用現(xiàn)象傳遞了一種錯(cuò)誤的價(jià)值觀和扭曲的審美����,繁縟裝飾所傳遞的宮廷審美的泛濫暗示著一種等級(jí)觀念,也意味著對(duì)社會(huì)資源的浪費(fèi)����。要解決這個(gè)癥結(jié),靠反對(duì)裝飾無(wú)法找到藥方�����,因?yàn)椴∫虿皇茄b飾本身,而是裝飾背后所反映的價(jià)值觀����。

4.裝飾之“用”

設(shè)計(jì)史上各個(gè)時(shí)期對(duì)裝飾的爭(zhēng)論充分說(shuō)明了裝飾的普遍性,風(fēng)格流派之間對(duì)于裝飾的分歧只有裝飾語(yǔ)言的差異�,而沒(méi)有有無(wú)裝飾的差別。裝飾的普遍性引發(fā)了我們對(duì)其存在意義的深層思考�。理解裝飾的意義,需要重新思考“功能”與“形式”或者“實(shí)用”與“美觀”的關(guān)系�����。張光宇先生在《裝飾諸問(wèn)題》中曾講道�����,“我們不能機(jī)械地理解實(shí)用與美觀的關(guān)系”���,“有許多工藝品,是掛著實(shí)用的名義��,而其實(shí)是一種僅供欣賞的裝飾品�����,即所謂擺設(shè)品,滿足人們的欣賞要求�����,也就是滿足了實(shí)用的要求”���。[11]裝飾之“用”����,不是體現(xiàn)在功能上����,或者說(shuō)不是體現(xiàn)在“使用”的功能上,而是體現(xiàn)在“審美”功能上����。對(duì)于造物而言,使用功能的實(shí)現(xiàn)是相對(duì)容易的�,例如為實(shí)現(xiàn)坐的功能,只需一個(gè)足以承受身體重量的支撐物即可����,但是古往今來(lái),坐具的設(shè)計(jì)千差萬(wàn)別,其形式之多讓人嘆為觀止��。即使在追求功能至上的現(xiàn)代主義時(shí)期����,很多設(shè)計(jì)師也都要在椅子設(shè)計(jì)上大顯身手,巴塞羅那椅��、瓦西里椅�����、蛋椅��、螞蟻椅���、椰子椅�����、Z形椅……諸多形式都超越了“坐”這一基本功能的需要��,審美功能成為椅子設(shè)計(jì)的重要考量因素�����,同時(shí)椅子的形式界定了各自的使用環(huán)境和服務(wù)對(duì)象�����,也反映著設(shè)計(jì)師的價(jià)值觀念��。 在這里����,裝飾之用不在“使用之用”�,而在“辨別之用”。裝飾承擔(dān)著對(duì)物的身份界定的作用��,體現(xiàn)了物的文化屬性����。從這個(gè)意義上理解,裝飾是觀念的載體����,也是文化的載體。現(xiàn)代主義的形式語(yǔ)言和裝飾設(shè)計(jì)���,顯示出設(shè)計(jì)師對(duì)材料�����、工藝和成本的控制�,其背后反映的是設(shè)計(jì)目標(biāo)從服務(wù)權(quán)貴向滿足大眾和日常生活需求的價(jià)值轉(zhuǎn)向。但是具體到不同的設(shè)計(jì)師�,則又借由材料、結(jié)構(gòu)和工藝呈現(xiàn)出造型��、色彩��、質(zhì)感的豐富變化����,折射出地域文化或者個(gè)人審美的差異。例如���,安藤忠雄的清水混凝土建筑����,以一種質(zhì)樸的方式表現(xiàn)結(jié)構(gòu)和材料的美感���,通過(guò)模板紋樣的設(shè)計(jì)����,塑造混凝土表面的肌理,這種基于“減法”的結(jié)構(gòu)邏輯和裝飾技藝��,體現(xiàn)了現(xiàn)代主義追求效率���、關(guān)照社會(huì)的價(jià)值目標(biāo)。這里需要特別提到極簡(jiǎn)主義的裝飾語(yǔ)言及其倫理價(jià)值��?!皹O簡(jiǎn)主義”所謂“極簡(jiǎn)”只是視覺(jué)層面的極簡(jiǎn),表象之下往往意味著更復(fù)雜的工藝和更高昂的代價(jià)��。密斯主張“少即是多”的設(shè)計(jì)原則����,在形式表達(dá)上,“少”僅僅是放棄了傳統(tǒng)意義上“添加”(add)的裝飾����,但是在細(xì)節(jié)的表現(xiàn)上則要付出更多的投入。某種意義上說(shuō)���,密斯在節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)上對(duì)視覺(jué)品質(zhì)的極致追求��,反映了現(xiàn)代主義外表下的精英主義價(jià)值取向���。喬布斯對(duì)蘋果品牌的設(shè)計(jì)語(yǔ)言的控制把“極簡(jiǎn)主義”推向了新的高度��,蘋果產(chǎn)品的極簡(jiǎn)往往意味著對(duì)節(jié)點(diǎn)的隱藏和處理��,極簡(jiǎn)的外表下是復(fù)雜工藝和技術(shù)的有力支撐����。蘋果的極簡(jiǎn)主義設(shè)計(jì)語(yǔ)言已經(jīng)成為信息時(shí)代科技產(chǎn)品的標(biāo)簽和符號(hào)�,其形式背后反映了喬布斯極端的精英主義態(tài)度和苛刻的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。(圖9)當(dāng)然���,極簡(jiǎn)主義作為一種形式語(yǔ)言的使用并未妨礙地域性的表達(dá)���,在最少化的形式表象之下,文化的多樣性仍然清晰可辨�����,例如�,無(wú)印良品和宜家家具都是“極簡(jiǎn)主義”的典范,但無(wú)印良品的空靈與宜家的樸素溫暖絕不至于混淆�。(圖10)

蘋果的新產(chǎn)品AirPods Max Over-Ear Headphones 細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)

1無(wú)印良品與宜家具有不同的“極簡(jiǎn)主義”

(作者自攝)

裝飾作為觀念的載體,常常被賦予設(shè)計(jì)倫理的屬性��,并成為我們反思的內(nèi)容。消費(fèi)語(yǔ)境下��,裝飾的價(jià)值變得復(fù)雜�,其背后的倫理讓人警惕。裝飾作為設(shè)計(jì)師彰顯個(gè)人風(fēng)格的手段無(wú)可厚非��,但是消費(fèi)語(yǔ)境下過(guò)度“標(biāo)簽化”的裝飾常常形成對(duì)最基本使用功能的忽視甚至背離����,也意味著對(duì)資源的極大消耗和浪費(fèi)���。最為過(guò)分的是,裝飾的濫用對(duì)大眾的審美形成錯(cuò)誤的導(dǎo)向����,在趨之若鶩、眼花繚亂的裝飾中混淆著人們的價(jià)值判斷����,這也正是居伊·德波的《景觀社會(huì)》所深惡痛絕的“景觀”。扎哈·哈迪德設(shè)計(jì)的澳門摩珀斯酒店(Morpheus)�,運(yùn)用了參數(shù)化的技術(shù)為大樓覆蓋了一層復(fù)雜的表皮,讓原本清晰簡(jiǎn)明的空間邏輯變得“糾結(jié)”�����,為此建筑的成本增加巨大,并且由于人為增加太多復(fù)雜的節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生功能隱患�,建筑一層大廳經(jīng)常面臨漏雨的問(wèn)題。這樣的建筑裝飾滿足了消費(fèi)語(yǔ)境下大眾的視覺(jué)獵奇���,但是背離了設(shè)計(jì)的基本倫理和道德��。令人擔(dān)憂的是���,在當(dāng)下中國(guó)的設(shè)計(jì)語(yǔ)境下,我們對(duì)作為形式語(yǔ)言的“裝飾”報(bào)以極大的熱情和關(guān)注���,對(duì)一驚一乍的“網(wǎng)紅設(shè)計(jì)”趨之若鶩���,而對(duì)作為價(jià)值觀載體的“裝飾”熟視無(wú)睹,對(duì)真正飽含人性關(guān)懷的“日常生活”中的設(shè)計(jì)無(wú)人問(wèn)津���。

5.基于裝飾研究的設(shè)計(jì)思維

從意義傳達(dá)的角度講�����,裝飾實(shí)際上是一套系統(tǒng)的符號(hào)體系�。我們研究裝飾,需要從解讀符號(hào)系統(tǒng)入手���,分析符號(hào)與功能�、結(jié)構(gòu)��、材料之間的匹配關(guān)系��,進(jìn)而才能理解裝飾語(yǔ)言背后所反映的設(shè)計(jì)師和使用者的價(jià)值觀念����。西方現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)在功能���、結(jié)構(gòu)�、材料等方面形成了較為穩(wěn)定的框架和模式���,但是通過(guò)形式尤其是裝飾的調(diào)節(jié)和處理產(chǎn)生了不同的風(fēng)格流派,并從中反映出不同年代����、不同地域、不同民族背景下設(shè)計(jì)師的價(jià)值分歧和觀念差異����。不同文化的碰撞與交流,最初常見于對(duì)裝飾題材的混用�,從清末民初中西合璧階段的設(shè)計(jì)中���,我們看到最多的是對(duì)西洋符號(hào)的搬用。(圖11)

山西長(zhǎng)治武鄉(xiāng)縣五村一處窯洞的石砌神龕有汽車�、火車����、輪船�����、飛機(jī)等浮雕形象(作者拍攝�、繪圖)

頤和園玉瀾堂與宜蕓館的建筑裝飾(作者拍攝)

討論裝飾作為符號(hào)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)中的意義表達(dá),中國(guó)傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)是最好的例證�。中國(guó)傳統(tǒng)設(shè)計(jì)思想中,從房屋��、車裝到禮器等設(shè)計(jì)采用了一種靈活性很大的通用式設(shè)計(jì)。各類建筑并不完全依靠建筑本身的布局或者外形來(lái)達(dá)到性格的表現(xiàn)����,而是主要靠各種裝修、裝飾和擺設(shè)而構(gòu)成本身應(yīng)有的“格調(diào)”���。[12]以清代宮廷建筑為例���,皇帝更替,空間易主��,建筑的基本格局少有變化����,而室內(nèi)裝修則時(shí)有改動(dòng),裝飾主題的變化反映著空間主人的價(jià)值觀念和生活態(tài)度���。同治皇帝重修圓明園,對(duì)房間內(nèi)部落地罩的設(shè)計(jì)都需專門下旨���,對(duì)雕飾內(nèi)容都曾做出具體的規(guī)定。頤和園玉瀾堂和宜蕓館分別作為光緒皇帝和隆?;屎蟮木铀ㄖ沃苹疽恢拢臻g主題通過(guò)匾額造型�����、闌額彩繪�����、門窗裝飾等內(nèi)容來(lái)表達(dá)���。(圖12)此時(shí)�����,裝飾作為一種富有靈活性和可調(diào)節(jié)性的策略和手段���,實(shí)際上發(fā)揮著空間敘事的作用。這對(duì)于當(dāng)下我們跳出一味強(qiáng)調(diào)“空間”而忽視“裝飾”的設(shè)計(jì)誤區(qū)�,無(wú)疑具有重要的啟示。運(yùn)用裝飾來(lái)實(shí)現(xiàn)觀念的呈現(xiàn)和價(jià)值的表達(dá)�,需要特別強(qiáng)調(diào)整體思維的重要性。我們?cè)O(shè)計(jì)裝飾�,常常從裝飾本身入手,關(guān)注作為細(xì)節(jié)的裝飾語(yǔ)言的表達(dá)�����,而忽視裝飾對(duì)于設(shè)計(jì)對(duì)象整體的意義,最終做出的只是圖案的拼湊���、材料的堆砌和工藝的雜燴�,沒(méi)有整體思維將導(dǎo)致裝飾設(shè)計(jì)缺少敘事邏輯����,從而失去空間主題的有效表達(dá)。龐薰琹先生在《談裝飾藝術(shù)》一文中談道:“今天的裝飾是整體設(shè)計(jì)中的一部分����,它不是后加上的,更不是錦上添花�����,這一點(diǎn)要明確�。”[13]張光宇先生在《裝飾諸問(wèn)題》一文中也強(qiáng)調(diào):“建筑裝飾上的加減問(wèn)題非常重要��,有些劇場(chǎng)的建筑��,不是有效地加上民族圖案��,而是隨便堆砌一些民族圖案���,由于美術(shù)家初步只知單純地聽從建筑師的指派‘加工’�,而不是有機(jī)地在不破壞結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進(jìn)行裝飾設(shè)計(jì)�����,使裝飾圖案與建筑造型渾然一體���,而不是生硬地結(jié)合與憑空附加的東西��,它應(yīng)當(dāng)像一棵樹長(zhǎng)的枝葉花果那樣十分相稱著�����?����!盵14]裝飾的整體性在實(shí)際操作層面��,實(shí)質(zhì)上是不同裝飾語(yǔ)言的編織和組合問(wèn)題�?����!安蛔匀坏木幙椗帕校透蛔匀坏男误w一樣難看”��。[15]裝飾設(shè)計(jì)的難度也正在于此�。裝飾語(yǔ)言的組織,一方面在于不同符號(hào)和形式與其所依附對(duì)象整體形態(tài)的協(xié)調(diào)��,另一方面在于對(duì)其要表達(dá)的核心主題的遵循�����。另外�,裝飾在實(shí)際運(yùn)用時(shí),“減法”比“加法”更容易實(shí)現(xiàn)整體性的目標(biāo)�����。張光宇先生曾談到中央工藝美院有位教師在上書籍裝幀課時(shí)啟發(fā)同學(xué)運(yùn)用減法設(shè)計(jì)封面���,僅僅通過(guò)幾個(gè)鉛字或幾條鉛線的排列同樣可以完成優(yōu)秀的設(shè)計(jì)���,他認(rèn)為這“不是偷懶,而是一種無(wú)形的加工���,是看不見的匠心獨(dú)運(yùn)”[16]�����。需要注意的是�,裝飾的整體性不只要考慮裝飾要素之間�、裝飾與產(chǎn)品之間的整體和統(tǒng)一,還要考慮裝飾語(yǔ)言與人�、環(huán)境的整體和統(tǒng)一,也即要考慮裝飾使用的現(xiàn)實(shí)語(yǔ)境�,要思考裝飾語(yǔ)言與使用者和地域環(huán)境的契合,設(shè)計(jì)師不能將自己“想當(dāng)然”的審美強(qiáng)加給別人��。當(dāng)下我國(guó)鄉(xiāng)村建設(shè)中常有建筑和景觀設(shè)計(jì)錯(cuò)用��、濫用裝飾�����,脫離農(nóng)民實(shí)際需求�、不顧地域文脈的裝飾令人啼笑皆非。整體性設(shè)計(jì)的思維指向的是一種從整體到細(xì)節(jié)��、再?gòu)募?xì)節(jié)到整體的循環(huán)往復(fù)���、不斷迭代的設(shè)計(jì)方法�。裝飾作為一種細(xì)節(jié)設(shè)計(jì),應(yīng)該被置于這樣一個(gè)宏觀和微觀互相關(guān)照的系統(tǒng)之中��??评招l(wèi)浴的廣告展現(xiàn)了一個(gè)幽默的情節(jié),他們拿著自己的衛(wèi)浴產(chǎn)品找到赫爾佐格��,請(qǐng)他設(shè)計(jì)一座配得上這個(gè)水龍頭的建筑�����?����?此瓶尚Φ墓适聹?zhǔn)確傳達(dá)了科勒衛(wèi)浴基于整體思維的設(shè)計(jì)觀念��,也反映了企業(yè)精益求精的價(jià)值追求��。對(duì)裝飾的重新審視為我們的設(shè)計(jì)研究提供了一條新的路徑����,啟發(fā)我們從新的角度探索形式背后的邏輯。通過(guò)對(duì)裝飾概念的辨析以及對(duì)裝飾之用的探討,我們能從更深的層面思考形式語(yǔ)言在觀念傳遞和文化表達(dá)中的規(guī)律����。對(duì)裝飾的反思既是對(duì)設(shè)計(jì)倫理的重新思考,也是對(duì)設(shè)計(jì)方法的重新梳理和重新審視����,這對(duì)于設(shè)計(jì)實(shí)踐具有重要的現(xiàn)實(shí)意義�����。

注釋:

[1]龐薰琹:《談裝飾藝術(shù)》[J]���,《裝飾》�,1997年第5期�,第66—67頁(yè).

[2]轉(zhuǎn)引自閔晶:《裝飾是罪惡?jiǎn)?——解讀阿道夫·路斯的裝飾批判》[J],《建筑師》��,2011年第2期�,第37—47頁(yè)。原文出自L’Esprit Nouveau, 1920(2),第159頁(yè)�。

[3]《牛津高階英漢雙解字典》第9版有關(guān)“裝飾”的詞語(yǔ)釋義:Decorate: to make sth look more attractive by putting things on it; to be placed on sth in order to make it look more attractive; to put paint, wallpaper, etc. on the walls and ceilings of a room or house.Ornament: to add decoration to sth; an object that is used as decoration in a room, garden/yard, etc. rather than for a particular purpose; the use of objects, designs, etc. as decorationEmbellish: to make sth more beautiful by adding decorations to it.Adorn: to make something/somebody look more attractive by decorating it or them with something.Finish: the condition of the surface; the final details that are added to sth to make it complete.

[4] 閔晶:《裝飾是罪惡?jiǎn)?——解讀阿道夫·路斯的裝飾批判》[J],《建筑師》�,2011 年第2期,第37—47頁(yè)���。

[5] 方曉風(fēng):《生產(chǎn)是工藝美術(shù)審美的基礎(chǔ)》[J]����,《裝飾》,2014年第5期�����,第22—25頁(yè)�。

[6] [英] 約翰·拉斯金:《建筑的七盞明燈》[M],谷義譯�����,濟(jì)南:山東畫報(bào)出版社�����,2012�,第58、77頁(yè)���。

[7] 同[6]�����,第65頁(yè)�����。

[8] [奧] 阿道夫·盧斯:《裝飾與罪惡——盡管如此1900-1930》[M]����,武漢:華中科技大學(xué)出版社���,2018���,第177頁(yè)。

[9] 同[4]��。

[10] 楊鵬:《賴特的水仙花——弗蘭克·勞埃德·賴特的建筑裝飾情結(jié)》[J]�,《裝飾》,2012年第3期�����,第76—77頁(yè)����。

[11]張光宇:《裝飾諸問(wèn)題》[J]����,《裝飾》����,1959年總第6期,第20頁(yè)�。

[12]李允鉌:《華夏意匠——中國(guó)古典建筑設(shè)計(jì)原理分析》[M],天津:天津大學(xué)出版社���,2014�,第79頁(yè)�����。

[13]同[1]����。

[14]同[11]。

[15]同[6]���,第171頁(yè)�。

[16]同[11]。

本文作者方曉風(fēng),清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng)��、教授�。

轉(zhuǎn)自:《裝飾》2020年第12期