清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院信息系2016級(jí)攝影專業(yè)碩士王偉曾先后供職于新華社、中央廣播電視總臺(tái)�����。2013年���,他受邀前往敖魯古雅鄂溫克民族鄉(xiāng)采訪拍攝��,被使鹿鄂溫克人生產(chǎn)生活中的透露出的原始���、神秘和獨(dú)特的氣息所吸引,也正因?yàn)檫@次難忘的經(jīng)歷��,讓他與這個(gè)原始部落結(jié)下了不解之緣��。幾年間�,他先后20余次深入“馴鹿部落”進(jìn)行考察調(diào)研����,借鑒影像人類學(xué)中的田野考察法記錄了大量使鹿鄂溫克人的影像,為人類學(xué)家����、歷史學(xué)家的研究以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承保護(hù)努力貢獻(xiàn)著自己的力量。

2020年9月���,在與《中國(guó)攝影報(bào)》記者陳曦的訪談對(duì)話中����,王偉詳細(xì)闡釋了這個(gè)項(xiàng)目的拍攝意圖和相關(guān)故事���。

《極寒中的森林守護(hù)者》 2020年1月

內(nèi)蒙古呼倫貝爾

1��、供職于中央新聞媒體任攝影記者�����、圖片編輯近十年后��,您又選擇重新回到校園���,考入清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院攻讀攝影專業(yè)碩士學(xué)位,您是如何考慮的���?研究生學(xué)習(xí)的日子里���,您主要拍攝哪些題材和項(xiàng)目?

受家庭環(huán)境影響����,我中學(xué)時(shí)期就開始接觸相機(jī)。本科階段學(xué)習(xí)時(shí)利用課余時(shí)間兼職在報(bào)社做實(shí)習(xí)攝影記者��,大學(xué)二年級(jí)時(shí)拍攝的新聞圖片就陸續(xù)被新華每日電訊�����、人民日?qǐng)?bào)等媒體選用,這個(gè)過(guò)程堅(jiān)定了我畢業(yè)后從事攝影工作的信念���。憑借實(shí)習(xí)期間的學(xué)習(xí)和歷練���,在本科畢業(yè)后考入央媒從事新聞攝影工作。但工作若干年后����,發(fā)現(xiàn)自己對(duì)攝影理論和創(chuàng)作的掌握還很片面,也認(rèn)識(shí)到想要在攝影方面獲得更廣闊的發(fā)展必須要經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)�,于是我就在工作之余嘗試考取攝影專業(yè)的碩士研究生。后來(lái)有幸獲得了清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院攝影專業(yè)攻讀碩士學(xué)位的機(jī)會(huì)���。

《巾幗“戰(zhàn)疫天使”》 2020年2月

攝于北京

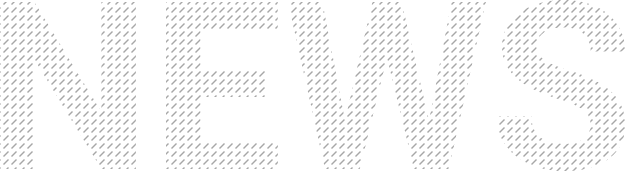

《飛機(jī)“化妝師”》 2019年5月

攝于北京

《“復(fù)興號(hào)”高鐵的“全科醫(yī)生”》

2018年12月攝于吉林長(zhǎng)春

在清華美院學(xué)習(xí)的日子里��,我將自己“歸零”����,從傳統(tǒng)銀鹽攝影拍攝和暗房基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)起��,逐步過(guò)渡到“大畫幅攝影創(chuàng)作方向”��。在拍攝內(nèi)容上我結(jié)合大畫幅相機(jī)的優(yōu)勢(shì),主要在人物肖像方面進(jìn)行了深入的探索和學(xué)習(xí)����。三年的時(shí)光里��,導(dǎo)師馮建國(guó)教授的精心栽培��,使我在攝影創(chuàng)作方面的能力獲得了極大的提升��,也對(duì)于我未來(lái)的發(fā)展提供了更廣闊的思路�。與此同時(shí),這一階段的拍攝創(chuàng)作的攝影作品先后在各類展覽��、評(píng)選中入選�����,由此也使我在攝影領(lǐng)域獲得了更多的可能���。

2����、本科畢業(yè)后�����,您供職于中央新聞媒體任攝影記者、圖片編輯�����,從事新聞攝影近十年的您對(duì)于新聞攝影有哪些感受����?

影像數(shù)字化的發(fā)展對(duì)于攝影技術(shù)來(lái)講是一次全新的突破,從某種程度上降低了攝影門檻��,圖片發(fā)布更具實(shí)時(shí)性特點(diǎn)���,媒介形式更加多樣化��。但同時(shí)�,也在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下給新聞?wù)鎸?shí)性帶來(lái)非常大的挑戰(zhàn)��。新聞攝影工作者需要在提升新聞綜合素養(yǎng)的同時(shí)不斷跟隨數(shù)字化背景發(fā)展�����,努力提升攝影記者本身攝影能力,具備“現(xiàn)代化攝影”和“全媒體傳播”的要求��。

近幾年來(lái)�,我用相機(jī)記錄了社會(huì)變遷中近百個(gè)行業(yè)的人物故事。我認(rèn)為�����,所謂記者���,并不僅僅是新聞事件的記錄者,更應(yīng)該是社會(huì)變遷的記錄者����。記者到基層采訪拍攝,不僅要求我們記錄新聞事件�、記錄社會(huì)發(fā)展,更應(yīng)該記錄在社會(huì)發(fā)展過(guò)程中的故事�、細(xì)節(jié)。只有把無(wú)數(shù)的細(xì)節(jié)和故事拼湊起來(lái)���,才能形成一部社會(huì)發(fā)展史����,我們才能真正地成為社會(huì)變遷的記錄者。

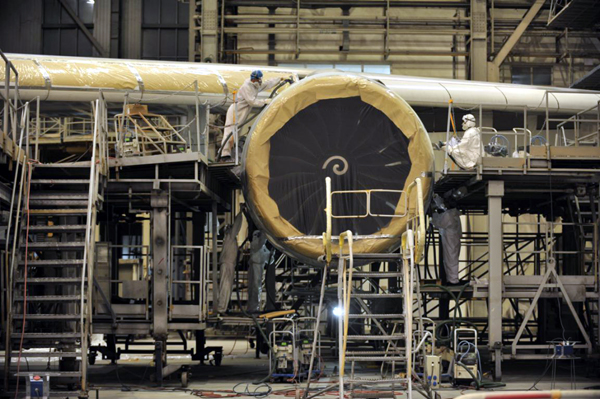

《“京城”最后一位“鋼筆醫(yī)生”》

2018年6月攝于北京

《森林警察守護(hù)林海28年》 2018年7月

攝于內(nèi)蒙古呼倫貝爾

《博物館里的“醫(yī)生”》

2020年5月攝于北京

《排爆手:生命線上的逆行者》

2018年12月攝于北京

《飛機(jī)維修師》 2015年7月攝于北京

《相機(jī)醫(yī)生》 2017年7月攝于北京

《長(zhǎng)江畔造船人》2019年12月

攝于江蘇南京

3����、您創(chuàng)作的項(xiàng)目《中國(guó)最后的馴鹿部落》是從什么時(shí)候開始的?當(dāng)初為何會(huì)有這樣的想法將鏡頭對(duì)準(zhǔn)這個(gè)部落����,有哪些故事可以分享?通過(guò)這個(gè)項(xiàng)目的拍攝�����,您希望向觀者傳遞什么�����?

2013年�,我作為媒體人受邀前往敖魯古雅鄂溫克民族鄉(xiāng)進(jìn)行采訪拍攝,使鹿鄂溫克人生產(chǎn)生活中透露出的原始����、神秘和獨(dú)特的文化氣息令人動(dòng)容,而許多年輕一代的使鹿鄂溫克人又選擇了山下的現(xiàn)代生活�。職業(yè)的敏感性讓我意識(shí)到這是一種瀕危的文化形態(tài),便萌生了利用影像媒介為后人留下這份珍貴文化遺產(chǎn)的想法���,這也揭開了“敖魯古雅影像之旅”的序幕��。此后的幾年中���,我先后二十余次深入“馴鹿部落”進(jìn)行考察調(diào)研�。借鑒影像人類學(xué)中的田野考察法���,在不同季節(jié)深入使鹿鄂溫克人居住地��,將自己融入到他們的生活中�����。在真實(shí)記錄的基礎(chǔ)上,融入他自己對(duì)使鹿鄂溫克人的理解�����,通過(guò)藝術(shù)攝影與紀(jì)實(shí)攝影的鏡頭語(yǔ)言�����,為最具代表性的 34 位使鹿鄂溫克人創(chuàng)作時(shí)代肖像��。2018年,該影像創(chuàng)作項(xiàng)目獲得了國(guó)家藝術(shù)基金的立項(xiàng)資助�����,加快了項(xiàng)目的推進(jìn)�����。

在為使鹿鄂溫克人拍攝人物肖像時(shí)��,部落中最后一位老酋長(zhǎng)的兒子何協(xié)�,給我留下了深刻印象。他常常為我們提供一些力所能及的幫助��,空閑時(shí)他便拿起隨身攜帶的口琴為我們吹奏一曲曲動(dòng)人的旋律���。曾經(jīng)����,獵槍和口琴是何協(xié)的兩個(gè)寶貝����,放下獵槍后,口琴就再也沒(méi)有離開他的身邊����。我雖然聽不懂他們的語(yǔ)言����,但從他的口琴聲中清晰地感受出他的無(wú)奈與憂愁���,好像是在為像他父親一樣的馴鹿鄂溫克人在哼鳴——那些為了馴鹿的生存���,毅然重返山林的父輩們,很難忘也很感動(dòng)��。

在早期紀(jì)錄使鹿鄂溫克人的影像中�����,我們可以看到使鹿鄂溫克人狩獵使用的獵槍�����、野鹿哨和樺樹皮船�����,盡管它們都已塵封在歷史中����。但透過(guò)影像來(lái)了解民族文化,直觀��、準(zhǔn)確又具體�,能為后人提供非常好的歷史記載和學(xué)術(shù)研究資料。使鹿鄂溫克人在千百年來(lái)的生產(chǎn)實(shí)踐中所形成的狩獵文化���、熊文化和薩滿教文化等極具獨(dú)特性��,是我國(guó)少數(shù)民族文化的璀璨瑰寶��,但令人遺憾的是����,這些彌足珍貴的民族文化形態(tài)已成為瀕危文化并逐漸走向消亡����。這次項(xiàng)目的創(chuàng)作是對(duì)瀕危少數(shù)民族文化的搶救性記錄和保護(hù),能為今后人類學(xué)家���、歷史學(xué)家的研究以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承保護(hù)貢獻(xiàn)一份微薄之力�。

王偉工作照

4�、在您的《中國(guó)最后的馴鹿部落》項(xiàng)目中��,既有紀(jì)實(shí)手法拍攝的部分�����,又有使用大畫幅相機(jī)表現(xiàn)部落人像的部分����,使用截然不同的兩種手法呈現(xiàn)����,您是如何考慮的?

使鹿鄂溫克人在漫長(zhǎng)的歷史進(jìn)程中�,用智慧和雙手創(chuàng)造出了極其豐富而優(yōu)秀的民族文化,從而為悠久的華夏文明增添了新的活力和內(nèi)涵���。他們的馴鹿文化涵蓋生產(chǎn)關(guān)系�、衣食住行�����、婚姻家庭����、社會(huì)制度、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等諸多方面���,由此形成了一個(gè)較完整的文化體系����。在項(xiàng)目創(chuàng)作中�,我選擇使用紀(jì)實(shí)攝影的方式,目的在對(duì)被攝者生活狀態(tài)不進(jìn)行“干預(yù)”的情況下�,更加真實(shí)的還原使鹿部落中的文化和獨(dú)特的生活方式。

在民族肖像部分的拍攝中�����,我采用的是大畫幅相機(jī)(4×5 英寸)和黑白膠片這一傳統(tǒng)的攝影方式進(jìn)行創(chuàng)作����。大畫幅相機(jī)的特性在于無(wú)可比擬的視覺(jué)震撼力,尤其在展現(xiàn)人物肖像方面��,人物面部的皮膚紋理�����、表情細(xì)節(jié)都能清晰地展現(xiàn)出來(lái)��,給照片前的觀眾帶來(lái)一種逼人深思的力量。

使鹿鄂溫克人彌足珍貴的面孔在通過(guò)大畫幅相機(jī)拍攝后���,利用現(xiàn)代數(shù)字影像技術(shù)對(duì)底片進(jìn)行掃描�����、輸出��,最后再利用早期古典濕版攝影術(shù)翻拍��,最終將這一民族肖像緩慢定格在錫板的感光乳劑藥膜上���。

選擇古典濕版攝影術(shù)作為最后的展現(xiàn)形式,其實(shí)是受瓦爾特·本雅明(Walter Benjamin)的啟發(fā)���,他曾在《攝影小史》談到早期相片時(shí)說(shuō)���,“這些相片雖然樸實(shí)單純,與晚近的相片比起來(lái)能夠產(chǎn)生更深刻更持久的影響力����,曝光過(guò)程使得被攝者并非活‘出’了留影的瞬間之外,而是活‘入’了其中,在長(zhǎng)時(shí)間的曝光過(guò)程里����,他們仿佛進(jìn)到影像里頭定居了����;這些老照片與快拍照的暫留掠影形成了絕對(duì)的對(duì)比……早期的相片,一切都是為了流傳久遠(yuǎn)����,這也正是濕版攝影術(shù)的魅力所在?��!焙?jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是�,古典濕板攝影術(shù)由于感光材料的不確定性和成像的緩慢過(guò)程��,使得作品中的人物肖像具有了獨(dú)特的美感和歷史的厚重感���。正如使鹿鄂溫克人彌足珍貴的民族面孔���,獨(dú)特、稀有�����、歷史感。同時(shí)�,我也想以這種古典的攝影方式向歷史致敬,為使鹿鄂溫克人留下時(shí)代肖像��。

王偉工作照

5�、除了馴鹿部落這個(gè)項(xiàng)目,您目前還同時(shí)進(jìn)行的其他項(xiàng)目嗎�����?請(qǐng)您簡(jiǎn)單介紹�。

從2012年起,我將鏡頭聚焦于社會(huì)變遷中即將消失的行業(yè)和相關(guān)的人物故事��,如大興安嶺深處的“伐木工”���、城市里的“鐵皮裁縫”等等����。相機(jī)記錄下的這些職業(yè)�,就像是特定時(shí)代的一個(gè)切片,具有某種“全息性”����,經(jīng)過(guò)歲月的洗禮�����,將成為一個(gè)時(shí)代的珍貴記憶��。

6、疫情期間�����,可能外出拍攝的時(shí)間減少了���,您會(huì)有更多的精力去考慮自己未來(lái)的拍攝方向�����,可否介紹您接下來(lái)的拍攝計(jì)劃����?

《中國(guó)最后的馴鹿部落》這一項(xiàng)目在實(shí)際拍攝階段用了近三年時(shí)間�,創(chuàng)作過(guò)程充滿艱辛和波折,能夠取得階段性的成果是與許多人的幫助密不可分的���。但相對(duì)于使鹿部落深厚的文化底蘊(yùn)����,項(xiàng)目創(chuàng)作本身所承載的內(nèi)容量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

使鹿鄂溫克人是從原始社會(huì)末期直接進(jìn)入社會(huì)主義社會(huì)的一個(gè)特殊的少數(shù)民族群體��。在漫長(zhǎng)的歷史進(jìn)程中�,用智慧和雙手創(chuàng)造出了極其豐富而優(yōu)秀的民族文化,在寒溫帶地區(qū)的文化中占有特殊地位�����。但隨著使鹿鄂溫克人下山定居以及同現(xiàn)代社會(huì)的廣泛接觸����,他們年輕的一代已經(jīng)改變了原有的生活方式。未來(lái)的幾年中��,我會(huì)利用大畫幅相機(jī)去解讀和講述“新時(shí)代使鹿鄂溫克人”的故事�。

《中國(guó)最后的馴鹿部落》系列,2018年

攝于內(nèi)蒙古大興安嶺

圖��、文:信息系2019屆攝影專業(yè)

碩士畢業(yè)生 王偉