吳冠英教授是清華大學美術學院一位才華橫溢的教授,撫摸他2015年的遺作《張衡地動儀成功測到隴西地震》(圖1)�,感慨萬千����。這是一幅用心血凝聚的歷史畫作�����,在國內外以張衡地動儀為歷史題材的繪畫中最為優秀���,已經成為經典藝術品廣泛采用在教育系統�����、科技展覽、地震系統�,也遠播海外�����。

圖1 張衡地動儀成功測到隴西地震 (吳冠英�����,2015)

一

張衡是世界公認的偉大科學家之一���。他132年發明了人類第一臺地震儀器——地動儀�,成功測到134年隴西地震,對現代地震儀的誕生起過重要的思想啟迪作用�。中國地震局和國家文物局聯合完成的地動儀復原模型已經于2019年收入全國統編的小學《科學》課本�����。為了發揮它啟迪思想、掌握科學知識���、開展愛國主義教育的作用,人民教育出版社早在2014年就嘗試用美術方式加以宣傳�����。

科學發明的原始過程往往簡單明了����,牛頓的蘋果、伽利略的望遠鏡�、富蘭克林的風箏���、琴納的牛痘等�����,都能最樸素地展現出自然規律、揭示誕生科學思想的物質基礎�����。照說��,并非難以企及。但實現中的藝術表達絕非易事。目前���,古代科學家的肖像畫很多,造型雷同且不論,缺乏科學內涵則是普遍的弱點���。把二者兼顧起來的好辦法是描繪科學發明的場景畫面,這就要求畫家必須有很好的科學素質和嚴謹作風。

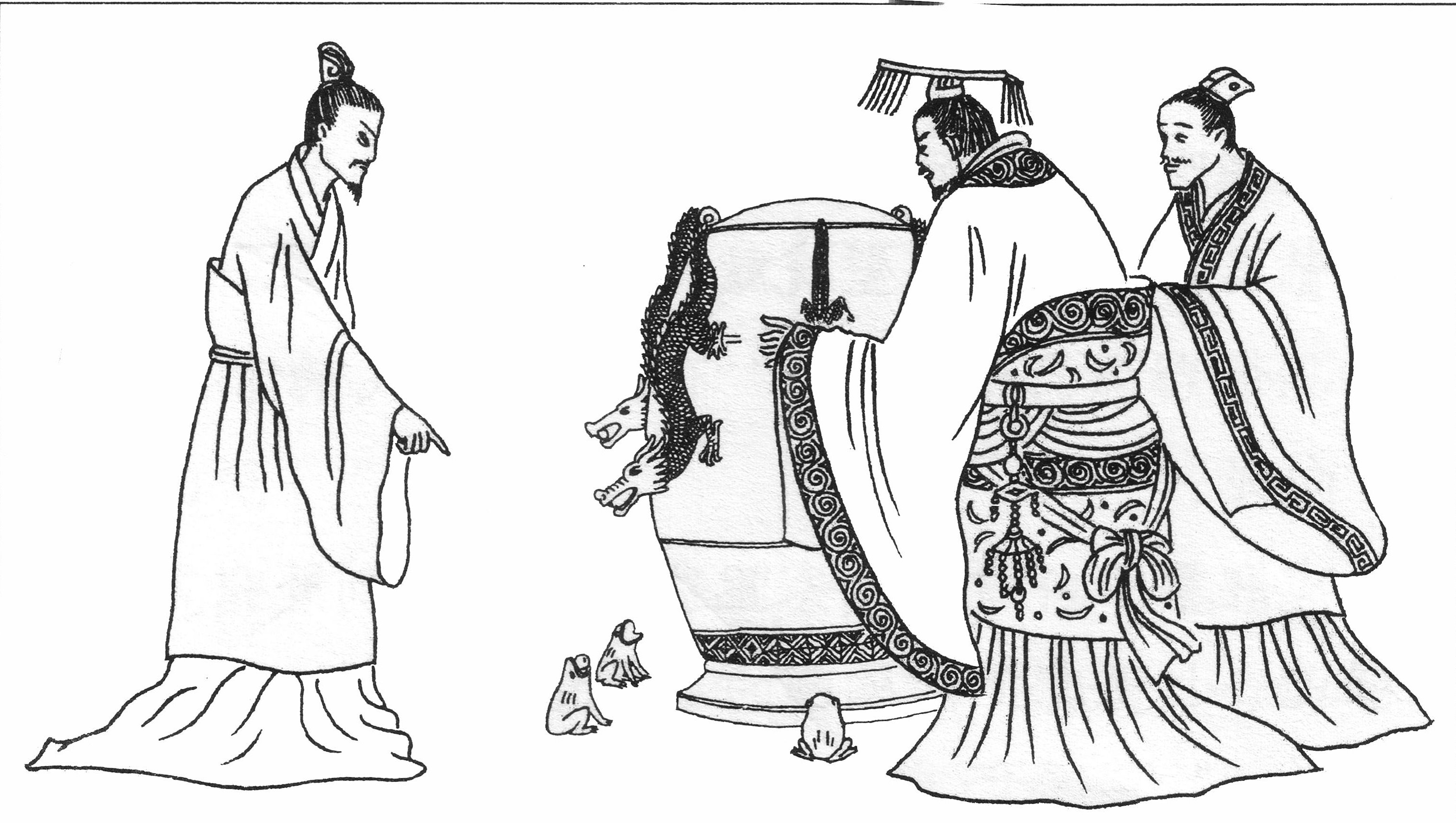

以地動儀為例��。美國1984年的大學課本里介紹了張衡發明�,但是插圖不行(圖2),張衡的形象既無學者的睿智,又沒有文人的儒雅——這恐怕反映了他們對中國古典文化的誤解。圖3是美國加拿大的中文課本插圖�����,張衡像是個骨瘦嶙峋身著女裝的病號���,皇帝一行戲水玩耍般地圍在近旁���。如此糟糕的藝術表達只會讓學生們莫衷一是���,搞不清中國的偉大發明究竟是個什么東西�����。

圖2 美國大學課本里的張衡插圖

圖3 美加中文課本里的地動儀插圖

眼光放開一點����,國外有很多好的科學畫作����。諸如表現傅科的單擺���、伽利略的望遠鏡��、法拉第發現電磁感應�����、達爾文提出進化論、愛迪生發明電話���、門捷列夫發現元素周期表等,都是非常成功的藝術作品���,讓科學家有尊嚴地出現在世人面前���,他們的發明或使用的儀器也有著十分嚴肅而逼真的描繪����,對年輕一代產生了深刻而直觀的教育效果��。比如:《哥白尼提出日心說》(圖4)里的哥白尼����,他仰望天空卻又后退到幾乎跌倒����,背景是波蘭天文臺的屋頂夜空,測量桅桿和星圖跌倒一地,舊日的信念被摧毀——原來太陽才是中心�、上帝本不存在�����,場面令人動容���。

圖4 哥白尼提出日心說

圖5的兩幅《居里夫人發現放射性鐳》屬于不同的作者����。但夫人在圖畫中的服裝、發型�、實驗燒杯�、過濾器皿�、筆記本、灰暗的實驗室和光照角度都有真憑實據���,源于夫人的照片、遺物和博物館的資料��。站在她的面前����,怎么能不為這位偉大女性的氣質和風范折服?讓心靈經受脫胎換骨的洗禮……

圖5 居里夫人發現放射性鐳

今天我們所希望的�����,是用這樣藝術的水準來宣傳張衡的科學貢獻�����。

二

大約在2014年底前后�����,人民教育出版社的辦公會議下了大決心:撥專款請人為張衡地動儀作畫���,彩色印制���、全國推廣���。遺憾的是����,幾經周折屢屢失敗,畫稿遠達不到要求。

沒辦法����,只好請老朋友�、清華大學美術學院王培波教授想辦法��,地動儀模型的外部藝術雕塑就是他完成的�����。就這樣,吳冠英教授——培波的多年摯友,在百忙之中臨危受命���。

我們又把同樣的基礎資料��、同樣的學術論文發給了吳先生。有張衡及靈臺的基本材料�、史書記載�����、漢代儀器、漢代懸掛物����、漢代服飾��、新復原模型圖片�、前期的繪圖、國外科學藝術圖畫……一大堆,夠他看了��。

不幾天��,在清華大學美術學院拜見了吳冠英教授����。第一印象非常好���,他和培波先生一樣都很內秀�����,靜靜傾聽�����、認真深思,講起話來慢聲細語。這樣的謙遜態度決定了他必然成功(圖6)����。吳先生端詳了我們送給他的小型青銅模型�����,邊講想法邊刷刷幾筆畫了一個大體占位……大家越談越熱乎,越談越投機。

圖6 討論畫稿,吳冠英(左一),人民教育出版社王喆(左二)和筆者

吳先生的提問一個接一個�����,儼然進入二千年前的東漢����。

首先�����,對我們“張衡形象要平民化”的基本要求不甚理解�,反復追問為什么�����?

我們解釋���,張衡是一位淡泊名利的“在朝而游離于政”的人�����。雖然任太史令執掌靈臺工作,但俸祿不過600石�����,跟京師洛陽12個城門樓看大門的俸祿是一樣的�,除非皇帝來靈臺祭天祀地,輪不到他天天上朝���。張衡對天文歷法的觀測和研究屬于嚴謹的科學工作,要親自做觀測和實驗����,因此穿著上沒什么冠帽官履�����、綬帶玉佩等雜物��,平民化的造型會更真實��。服飾以直身的單衣和長褲為主����,工匠穿粗布短衣���,領口���、袖型��、束腰也很實用��。隴西地震發生在134年12月13日,已是初冬季節了����,當時張衡56歲�,不會大腹便便�,應該穿布靴而不是單薄的屐?����?傊?�,張衡跟今天清廉正派的學者們一樣:外表的光鮮玩意越少��,學問越深;反之�,就不是真人���。吳先生連連點頭�,贊同��。

安置地動儀的房間大嗎?他十分關切。

不大�����,窄條型�。我們曾現場考察過,觀測室長約10m寬2.2m,地動儀底邊已經闊約2m了?�?戳丝脊虐l掘的照片后����,他對畫圖的大場景已經基本有底,建議只出現三五個人物。年輕徒弟的造型沒有問題���,困難是如何掌握工匠師傅。我們講了曾向別的畫家建議過但不被理睬的想法:畫一個甘肅地區彪悍的男子漢。

原因在于,秦漢的發展是從西周擴展到東部的��,公元前770年周平王的封地就在隴西天水一帶���,上古時期大量優秀的青銅器都出土于西部�����。因此��,這個地區的青銅工匠一直很多,他們是藏族、羌族��、犬戎�����、匈奴等民族人�,關中地區也有���。吳先生滿面興奮,桌子一拍:定啦!這樣的男子有絡腮胡子和紅光滿面的相貌���,適合工匠師傅的造型��。于是���,我們后來在他的畫作中看到:一個大胡子的工匠師傅蹲在地動儀旁�,與張衡對話��,以健美雙臂的伸展�����、冬天短袖的干勁烘托出了一片熱騰騰的氛圍。

吳冠英先生的工作態度十分認真,他創作歷史畫卷不搞臆造�,孜孜不倦地追求每一個細節的根據���,牢牢地把握著“細節決定成敗”���。記得��,他當時還提出過“張衡有沒有子女?”的怪問題�����,弄得我們一頭茫然��。

兩三個月后我才能在電話里告知他:有��。

《后漢書》等史料中是只字未提的,但從《晉書·列傳第六十》中查到一個信息:西晉的張輔(��?-305)是張衡170多年后的一位晚輩��。張輔曾任過秦州刺史�����,年輕時頗有才干��,著文評史��,并有懲治豪強、肅清朝風的事跡��。吳冠英得知這個信息���,放心了�����。事后我們才從畫中明白了他的心結:他在圖畫中增加了一個稚氣未脫的小朋友���,紅紅的臉蛋大大的眼�����,興味盎然地抓著蟾蜍聽響聲。這里有個史實細節:孩子的衣服是淡紫色的����!那是東漢時朝惟貴族衣服才許可擁戴的顏色���,寶貝呀��。

引深一步,東漢的靈臺是和明堂�、辟雍�、太學一起位于京師南郊的�,靈臺是天子通達天地、占卜兇吉的神圣地方�����,一般人不可能進入�����,也不會有女眷和孩子���。不過�����,正值地動儀的龍首吐銅丸、“京師學者皆咸其怪”的緊張時刻���,作為領導人的張衡自然不得不匆忙攜子趕來……于是,情理中的故事就多了一層光鮮的色彩�。吳冠英的這一筆��,真絕。

吳先生的主要講授動漫創作等課程�,曾為連環畫《紅與黑》做圖����,也有過很多寫生畫和隨筆��。他的辦公室里���、桌子���、椅子�、墻壁上一片畫稿���,福娃����、賀歲小孩�����、十二生肖��、鴨子兔子老虎……充滿著陽光的生活。現在,硬性被拖進我們的地震學、考古學里�����,只怕他受不了這種實驗型的抽象思維�,枯燥乏味。不過和他一接觸,完全不是這樣�����。他竟然興趣盎然��,如饑似渴地學習地震學知識�,不斷地提問��、不斷地動腦�。

坦率地講���,新畫作的科學關鍵是吊燈��。

張衡的吊燈就是牛頓的蘋果�。

如諺語說“地震沒地震��,抬頭看吊燈”�,吊燈晃了�,肯定是地震。吊燈沒晃,要么不是地震����,要么地震很遠很小。懸掛物對地震反應的這個特點���,是誕生張衡科學思想的物質基礎。道理在于�,所有非地震的地面振動都是以垂直方向的顫抖�、顛簸為主的����,自然界中唯有地震是以地面的水平搖晃、擺動為主的��,這是由于地震震源是一種特殊的剪切位錯所造成。對這個科學問題�����,吳先生有過一個深入理解����、逐漸明白的過程。他懂了����,藝術品就活了���。

對于畫作里的懸掛物��,他贊同我們的想法:選取漢代的出土文物——人形吊燈。于是,圖畫中的四個人——張衡����、小孩����、徒弟和工匠�����,在思想底層上被吊燈、地動儀����、銅丸�、振聲緊緊地聯系到了一起�����,科學發明的場景復活了��,藝術品有靈魂了。

三

大約一個月后��,吳先生完成了第一稿草圖(圖7)����。我們看后,又提出了修改意見�����。

圖7 張衡地動儀的第一稿草圖(吳冠英��,2015)

主要涉及到地動儀和人物間的尺寸配套問題:蟾蜍的高度不能畫的太小���,應該是45cm左右���,要把小朋友改成懷抱狀�;地動儀的龍首高度約1.5m���,張衡的眼睛高度也需要和它持平���;人形吊燈的懸鏈角度和火苗的方向�,不符合力學關系�;地面要追加方磚,靈臺方磚的尺寸是48cm,要用張衡鞋子的長度約28cm來比照;要用方磚和門窗的透視關系來加大房間的縱深感,等等……在這個節骨眼上,再做這么大的改動��,難啊����。

吳先生沒有一絲抱怨,坦蕩蕩地接受了意見,他甚至還想進一步搞清楚銅丸的尺寸和漢代紙張的使用情況�����,讓人很感動���。

查過青銅模型的參數后,我告知他:銅丸直徑40cm,重約600g�。嘿�!他根據這個數據竟然還真發現了問題:這樣重的銅丸拿在手里���,手指是不能平展的�,也不能用拇指和食指掐著觀看,只能是五指呈彎曲的環抱狀托舉著銅丸��。當即做了修改���。

關于東漢的紙張問題���。蔡倫雖然和張衡是同一時代����、同一朝廷的人,105年發明了造紙術�,但是沒有推廣����,直到117 年朝廷要向全國提供儒家經書的標準文本��,紙張的使用才開始。所以����,張衡在134年不會有太大的資格使用紙張�,他能有一兩張還湊合��,更多的情況還是在竹簡上寫字����。吳先生明白了這一歷史背景后���,又改了畫稿���。他把案頭的東西改成四五捆竹簡摞在一起��,徒弟手中的紙張也沒了���,只讓張衡的右手握著一卷不大的白紙�����,暗示了地動儀設計圖紙的地位。

當所有的修改都已經到位、即將著色之前一周,我們又不自量力地提了非分要求,而且發給他兩張他肯定極為熟悉的油畫����。一個建議���,參考達芬奇的作品《蒙娜麗莎》,給張衡和工匠的衣袖上多加幾道衣服折�����,增強質感�;其次,參考米開朗基羅的作品《創世紀》�,把工匠的食指再加長一點��,讓深層的意境能緊密聯系起來。他當時沒回答�����,顯然在權衡再三���,因為布料衣服不同于綢緞�,改不好會鬧笑話。后來我們看到的衣服折紋和工匠的手指都是做過修改的����,改得很有分寸�,說明吳先生在這些細節上下了功夫�。

吳冠英先生忘我地追求藝術的完美、歷史的真實�,讓自己的每一筆都有堅實的研究依據���,大踏步地逾越了藝術和科學的界線����,深深地觸及到科學研究的底層。在他的世界里�����,現實與歷史����,邏輯與感性��,早為一體�。他是那樣游刃有余地蕩漾在這個自由的世界里�,快樂地陶醉于真善美的光影中。我們理解他���,羨慕他,欣賞他����。

從一開始�,我就請他把每次的草圖保留下了���,看樣子他沒有�。我很快就發覺他的修改是在原圖上擦抹的,說明他當時的工作壓力已經非常大����,沒有時間和精力顧及這些了�����。還好,我保留了他最早的兩幅電子版草稿���,非常珍貴。

2015年秋�,作品完成��,同事們與他喜悅的合影恍若昨日(圖8)。他的這幅作品懸掛在人民教育出版社的一個大廳里���,印在各種圖書里傳遞四海。這幅畫把一個活生生的輝煌歷史重現于今天��,向藝術���、科學和后人述說著經典�。

圖8 交稿時的合影���,人民教育出版社張軍霞(左一)��、王喆(左二) ��,吳冠英(左三)和地震局武玉霞(左四)

本文發表在《地震科學進展》2023年2月份,略有編輯修改。

作者:馮銳(中國地震臺網中心 研究員)