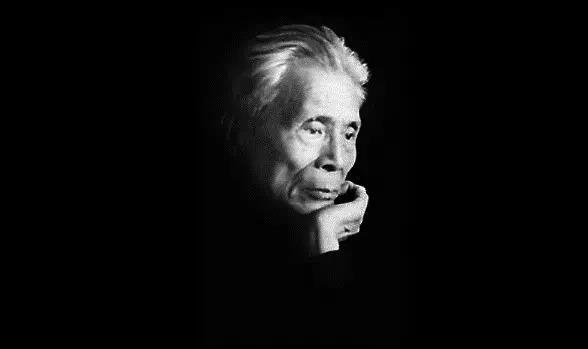

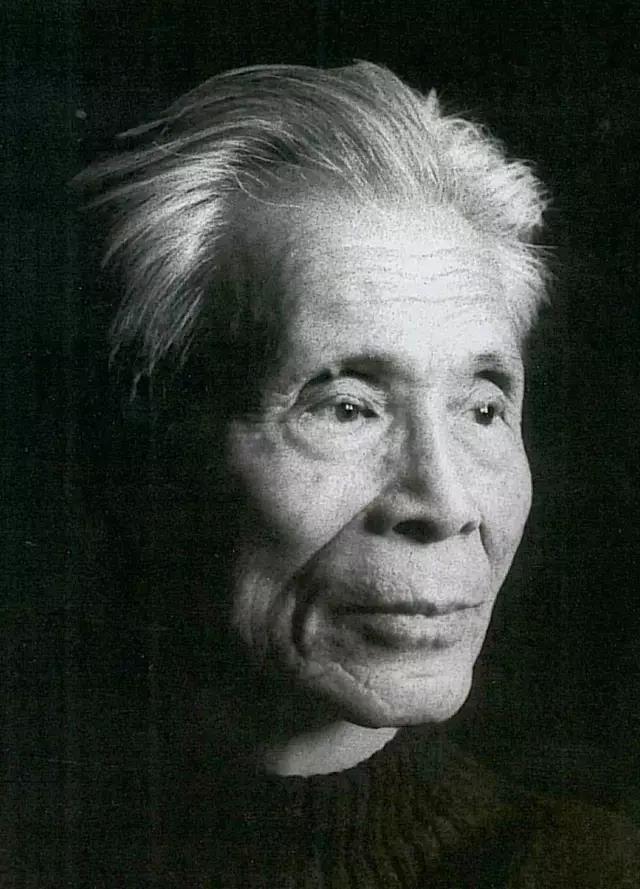

回憶吳冠中

吳冠中先生去世,我十年前在湖南衛視《新青年》節目時曾經訪問過他,今天找到當時的紀錄,摘要如下。——柴靜 2015年

他說我是畫幸福的畫家,其實我喜歡悲劇

吳冠中說從一開始就喜歡梵高,一見就喜歡,在法國的時候,也是喜歡“強烈的東西”,一回來以后,都走不通,沒有辦法。他說得很直接,“要生存,還要我的藝術能夠發展,因此我就找秀麗的辦法。用水彩畫,抒情的,因為這樣的東西輕松愉快,大家能接受,非常受歡迎,那么這樣就推著我向這邊走,就是說怎么樣能與人民結合,他也能夠喜歡,但我也不說假話。”

時間長了,包括他在巴黎的老同學熊秉明也這么看他,吳說“他說我是畫幸福的畫家。其實我喜歡悲劇,我過去一直喜歡悲劇,但是悲劇一直走不通,那么一直到現在,尤其到最近幾年,到晚年我慢慢地回到比較黑的,悲劇性的東西就比較多了,仿佛又回到我童年這樣。”

代溝不是以時代來劃分,而是以思想劃分的

他在法國學畫,老師如果說這個畫“漂亮”,就是貶詞。

他說:“虛谷在的話,我要請他喝茶聊天。張大千來,對不起,不見——我覺得話不投機,有代溝。”

學生讓他講講。他說:“漂亮和美不同,漂亮講得是那個質感——細膩,美往往是造型藝術里面的獨特性、構成美,這兩個不一樣。我覺得張大千的作品就是漂亮,像《飛蕭樓》,潘天壽的作品是美,感人。” 他又解釋:“代溝不是以時代來劃分的,而是以思想來劃分的。”

“反傳統的目的就是想解放我們” 。采訪他的時候,他剛寫了《筆墨等于零》。這話很刺激,一動傳統,一定惹人驚跳,他被罵得夠嗆。

他說“元明以后時代,我覺得是落后的,無可非議地落后的,落后了怎么樣來改變?要反傳統,傳統的東西必須要反掉它一些。”

他舉文藝復興為例,“我們說達芬奇,他作為坐標,作為定位,一直在變,變變變,變到了印象派,變到了梵高,變到了馬蒂斯,變到了畢加索。差距多大?到中間為什么能夠到這一步,就是一步一步反的。兒子反老子,孫子反父親,不斷地反,有時是反反得正,所以逐步反下來之后,它實際上是在一步一步進步。”

他說他寫文章的目的“就是想解放我們,不在古人的筆墨那種固定的程式的標準里面。”

探索性是科學

但他一邊說反傳統,一邊反而建議要重畫古人的畫,很多人覺得沒意義,再畫也超不過,吃力不討好。

他說這是剖皮見骨的拆解。“我們現在要把西方的要害和中國的要害找出來。就是把它畫后面的構架拉出來,把皮扒掉了,看它里面的構架是什么樣的,看我的骨頭里面有幾對,沒有幾對就不行。肱骨、股骨,是這些東西把它解剖來的,所以一幅畫從造型角度,用解剖學來給它剖析出來。”

他讓學生臨摹古人畫時,也可以用鉛筆,用鋼筆,用油畫筆,不要拘束,就用自己的認識來畫前人的東西。“好像我們寫讀書筆記。我可能看了《紅樓夢》,我有什么感想,用我的看法來解釋《紅樓夢》、《水滸》,是這樣一種讀書筆記,是很新的一種看法”

他很喜歡看中央10套,都是科技節目,“如果你臨摹,老是繼承,那是不需要太多科學。臨摹學老師,師徒相承,我們現在要不同老師一樣,我要自己找探索,這個就是科學。探索本身就是科學,無中生有是科學,科學是探索宇宙物質的奧秘,那么藝術探索感情的奧秘,是隱藏在里面不知道的感情,是藝術可以表達出來的,從這一點講是同科學完全一致的。探索性是科學。”

他舉梵高的例子,他把米勒的《播種人》重畫,“米勒那個樸實,是農家在散步,是客觀的冷靜,那是樸樸實實拿出來的。梵高看就不一樣了,他帶了激情,撥動人的那種感情,他以他的激情來記米勒的感受,他是這樣一種畫法。”

這是黑格爾說的,就象一件東西,外面的肉腐去之后,始見其骨,一個歷史階段留存下來進入另一個階段的東西,是那個歷史階段的真質。

“藝術是把你感情深處的秘密,沒辦法的,拿出來傳達” 吳冠中說他從來不主張藝術分什么派,什么主義,他也不相信藝術可以通過流派學出來,這些東西他覺得“同藝術的本質沒什么關系。”

那么,什么是藝術的本質?

他說“我們看西方好像同中國很不一樣,但是發現有一點,兩家的自家的根源,兩家的自家的精神,完全一致,這個精神是什么?兩個字‘情真’,感情要真”。所以他給藝術就一個定義“把你感情深處的秘密,沒辦法的,拿出來,用藝術來給你傳達出來”。

新舊之間沒有怨訟,唯有真與偽是大敵

當時節目里,有位年青人要他對青年說句話,吳冠中說,“這個怎么講呢?對年輕人,我現在是老了,我也有過年輕,過去了,誰都有過年輕,過去了永遠追不回來,所以對你們是羨慕。但是你們也不要驕傲,你們也要過去。

他說,青年不一定新,有遺老還有遺少。

“真正的新是革新、創造、探索,不被舊的傳統拖累,不被原來的權威所壓倒。新青年就是不顧一切地,只要是真理,就敢于談新的東西,敢于否定以前的東西。”

所以他說,“新舊之間沒有怨訟,唯有真與偽是大敵”

他說這些話的時候八十二歲,我們問他的苦惱,他說苦惱是人都老了,各方面都老了,但是感情不老。

“我很痛苦,那么有一些老人呢,他們一樣地老了,心態很平和,他們反正不搞什么創作,老了也去散一散步,走一走,坐一坐,但是我覺得很苦惱,都老了,卻感情不老,性格不老,就苦在這里。”

他說他的恐懼,“不能創造了,人還活著,那怎么辦,我就怕這個,我最怕就是這樣,我覺得創造生命完了,人也就完了。”

那邊有許多野百合花

他逝去了,我想起他在那天講演中,提到死亡,他說魯迅的散文詩《野草》,中間有一篇叫《過客》,過來的客人。這個過客永遠在走,走向未知,走向未來,很辛苦,很艱難。有一天快到黃昏的時候了,他碰到一個老翁,就問這個老翁,前面是什么地方?

老翁說是墳墓。他問,墳之后呢?老翁說,不知道。但他說老翁旁邊有個女孩,她說:“不,不,不是的。那邊有許多野百合花、野薔薇,我經常去玩的。”

(來源: 思想史略 2019年6月3日)